みんなで一年を振り返りました♪~エリア交流会~

1/24(木)鶴見センターで横浜東エリア活動するメンバーで交流会を行いました![]()

![]()

この時期はインフルエンザなどの感染症が流行する時期で、

この日もご本人やご家族の体調不良で欠席が多くなってしまいました![]()

でも、一年に一度活動するメンバーみんなでそろう貴重な時間を楽しむことができました!

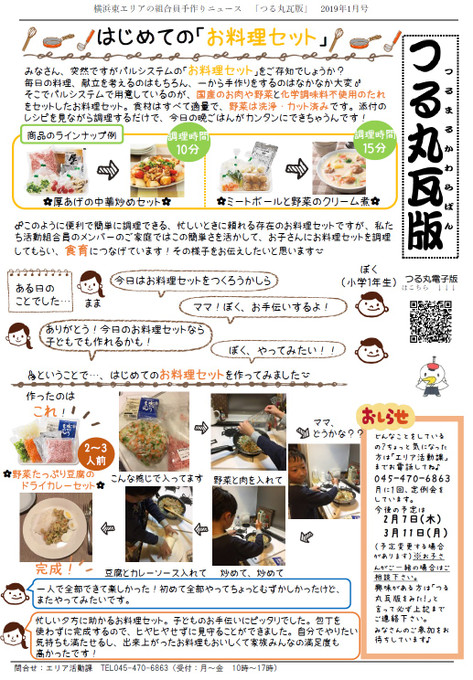

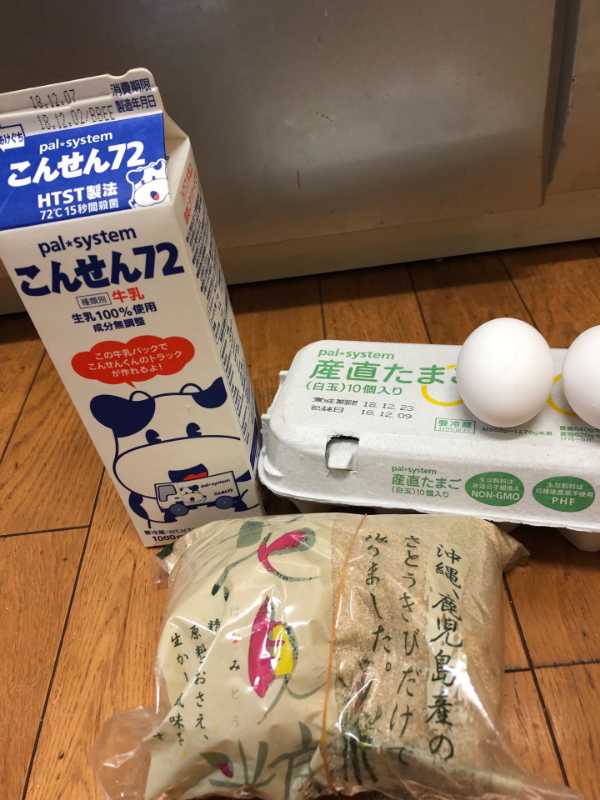

今年はみんなで調理をしながら親睦を深め、パルシステムのおいしい野菜をたくさん食べよう!ということで・・・

早速調理を開始!![]()

たくさんの野菜をつかったサラダや去年の2月に仕込んだ手作りみそ使った豚汁など、

こんなのできました~![]()

![]()

ビュッフェ形式で盛り付けて・・・![]()

おいしそうじゃないですか~?![]() (手前褒めですみません

(手前褒めですみません![]() )

)

センター長や供給長、営業長にもご挨拶いただき、

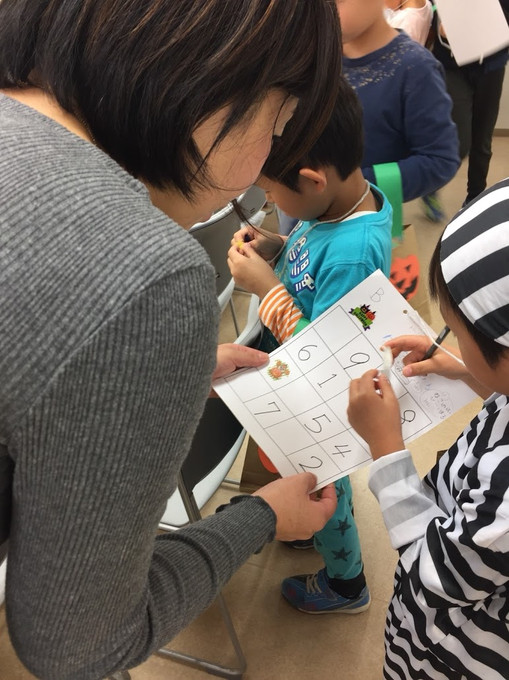

その後はみんなで4月からの1年間を振り返って、コメントをもらいました。

今年度の企画も無事に終えて、たくさんの組合員の方にご参加いただき、

うれしい出会いがありました![]()

横浜東エリアの企画にご参加いただいたみなさま、本当にありがとうございました!

2019年度も楽しい企画を考えていますので、ぜひ多くの方にご参加いただけたらうれしいです![]()

![]()

そして、一緒に活動してくれるメンバーも引き続き募集中ですので、

ぜひ下記までお気軽にお問い合わせください。

パルシステム神奈川ゆめコープ エリア活動課

📞045-470-6863 受付:月~金 10~17時

✉yume-annai@pal.or.jp

2019年度も横浜東エリアをよろしくお願いいたします![]()

最後にみんなで♪

最近のコメント