7月2日~3日、宮城県大崎市にあるJAみどりの にて行われた

初夏の産地交流に一家で参加してきました。

横浜北エリアからは私たち家族、相模エリアから活動組合員1名、一般のご家族3組ほか職員・理事の参加がありました。

週間天気では70%くらいの降水確率ということだったので心配していましたが、お天気が変わり、二日ともお日様のもとでいろいろな体験をすることができました。日中は暑かったですが、、横浜の猛暑に比べたらさほど苦にはなりませんでした。

東京駅から東北新幹線・古川駅まで約3時間。古川に到着するとJAみどりのの高橋さんが出迎えてくださいました。(5月に北エリアで行なったお米の学習会にも出席してくださった方です)

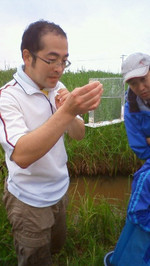

現地到着後、早速コア・フード米の田んぼで生きもの観察を行いました。

配られた小さな網を使って、田んぼの水を静かにすくい取ってみると、小さな生きものがかかっていました。虫かごに少し水を入れてそこに放して観察してみました。

役場の職員をされているスタッフさんに生きもの博士がいらっしゃって、小さな網で取れた生きものを解説してくださいました。

ヤゴ、タニシ、ドジョウの稚魚、アカガエルなどなどいろんな生きものがいました。

ゲンゴロウを小さくしたようなゴマフガムシもいました。(幼虫が肉食、成虫は草食なんだそうです)

トンボが飛んでいました。捕まえた・・というよりトンボのほうからこちらに遊びにきたような・・。

アキアカネという種類だそうです。

ザリガニの子どもです。うっすら半透明の体をしています。

続いて、コア・フード米を作っている大子田さんの説明を受けました。

草取り に挑戦です。

田んぼにズブズブと足を入れると・・お日様のせいで生温かい感じがするのですが、

ずっととどまっていると土のヒンヤリ感が徐々に伝わってきました。

子どもいわく「あったかくて、ふかふかしてる~」

今年は震災の影響で田植えが例年より1週間遅れたこともあり、稲の背丈は低い

気がしました。

キレイに並んでいる稲の周りにある稲以外の草を取っていくのですが、ホタルイ

という草は葉が細長くて一見、稲とまぎらわしくまだ背が低くて水に浸かっている

部分が多いため、ド素人には見つけにくかったです。

また、今回、初夏の産地交流ができるのか生産者の方も心配されたようで、

いつもより事前に道具を使って草刈りをしてくださったらしく、草ボウボウという

感じではありませんでした。しかし、人がこうして田んぼに入るだけでも、田んぼ

に酸素が入り、雑草が生えにくくなるため、稲にはいいことなのだと説明してくだ

さいました。

初めは恐る恐る・・田んぼに入った子どもたちも、どんどん進むにつれておもしろ

くなってきたようです。

もうすぐ田んぼの端っこに着く・・というとき、息子が取水口の近くだったのかちょ

っと深いところにはまって、お尻まで泥に浸かってしまいました。

でも、あとから考えるとそれでより田んぼの雰囲気になじんで、田んぼや沼での

活動に積極的になれたような気がします。

一度、営農センターに戻った後、今度は玉ねぎの収穫体験のため、

玉ねぎの圃場に向かいました。

玉ねぎの収穫方法について説明を受けます。

根元をしっかり持って、前後左右に揺らしながら抜いていくと、

大きな玉ねぎが姿を現します。子どもたちも面白がって夢中で抜いていました。

そのあと、根っことねぎ上部をハサミで切ってバットに集めていきました。

ねぎのにおいが一面に漂います。

この玉ねぎは他の野菜と一緒に参加者の自宅へ宅急便で送ってくださいました。また、夕食や朝食の調理にも使われたそうです。こちらの玉ねぎは、カタログではまず代替品としての扱いになるそうです。(手続きの関係だそう)でもそのうち、複数産地のひとつとして「JAみどりの」の名前が載ることでしょう。

宿泊先である「ロマン館」に到着。

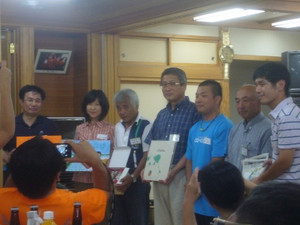

5時半から夕食&交流会が始まりました。

生産者の方々もテーブルについていろいろとお話しをする時間が持てました。

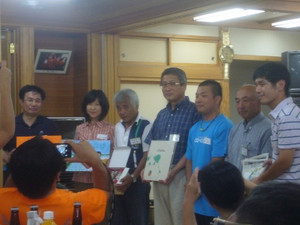

今回、大和センターの配送担当の職員さん達も参加されていて、大和センターで

募集した応援メッセージ等の贈呈も行なわれました。

食事はJAみどりのの女性部の方々の手作り。野菜もりだくさんの料理です。

しそでみそをまいた「しそ巻き」こちらではポピュラーな料理だそうです。

甘く味付けたみそとしその香りがおいしい一品。お酒のつまみに合いそう。

鹿島台地区の生産者の方々とお話しをしました。

みどりのの中では南部にあり、津波の被害のあった地域にも近い地区です。

また、JAみどりので生産している米粉を使ったレシピを作られている女性部の

方ともお話しをしました。こちらの米粉はまだ生産規模が小さいため、パルシステムの

カタログに載せるまでには至っていません。お米の消費を少しでも増やすために米粉

をつかったパンを予約注文を受けて販売しているそうです。

子どもたちはお菓子を配ってもらったり、花火をしてもらえたりしました。

***************************************************

交流会後、ホタルの観察会が行なわれました。車で30分ほど走り、外灯が一切ない

真っ暗な森へ。地元の方たちも、少人数ではちょっと怖いと思うほど人工の明かり

がない森。最小限の照明で沢のほうへ移動していくと、木々の間をゲンジボタルが

舞っていました。誰かが急にライトをつけたの?と見紛うほどの明るさで頭上を

飛んでいくホタルも。とても幻想的な光景を楽しむことができました。

***************************************************************

二日目:

大豆の種まき体験

これが大豆の種

二粒ずつ10センチ間隔で蒔いて、軽く土をかぶせます。

本来は春の交流で行なうはずだったのですが、震災のため今回の交流の

メニューに入りました。これが冬の味噌作りの材料になります。

震災で塀が崩れてしまい、今回種まきをした畑の奥は水はけが悪くなって

しまったそうです。

下のほうから水が染み出てしまっています。↑

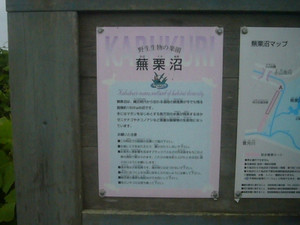

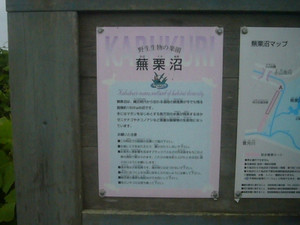

さて、いよいよ蕪栗沼へ。

ラムサール条約に登録され、国際的に重要な湿地として保護されている

蕪栗沼とその周辺の水田。

ここでも網で沼の水をすくってどんな生きものがいるか観察してみました。

フナや小さな沼エビがたくさんいました。

息子が見つけたのは・・・大きなクモ! ↓

水をはじくカラダをしているようで、水に浮いていました。

場所を移して、沼地にも入っていきました。水上にはアメンボの姿が。

ここに冬になるとマガンがやってくるのだそうです。

マガンのような渡り鳥は、一箇所の湿地を守っただけでは生息できません。

世界中のマガンの中継地点を守っていかなければいけないんですね。

「田んぼの緑ってなんて青々とまぶしいんでしょう 」

」

道の左右にずっと広がる田んぼ。自分の住む地域にはない光景です。

目が休まる~

これで、今回の産地交流のプログラムは終了です。

昼食後、ふりかえりを行いました。

震災の影響もまだちらほら見受けられました。

仙台駅付近では瓦屋根に青いビニールシートがかぶせてあるところが

車窓から見え、古川駅から営農センターに向かう途中では傾いた電柱や

集められた瓦礫の山、中には倒壊した家もありました。

みどりのの地域では、津波の被害はありませんでしたが、3月11日以降、

電気や水道が1~2週間使えない生活を送ることを余儀なくされたり、

農協の建物もパレットに積んであったお米が崩れたり、倉庫にも甚大

被害があったそうですが、そのような中でも生産者の方々は、秋の収穫に

向けて一生懸命にお米作りに尽力されていることが伺えました。

先日の予約登録で「ひとめぼれ」を登録したのですが、今から食べるのが楽しみです。

いろいろな体験をさせてもらい、特に子どもたちには初めての体験ばかりで

大きな刺激を受けたことと思います。生産者の皆さんの笑顔が印象的でした。

大変お世話になり、ありがとうございました。がんばれ!宮城みどりの!

Radha

最近のコメント