2021年12月 2日 (木)

2021年11月22日 (月)

はあとtoはあと 11月号

PDF版はこちらhearttoheart_202111.pdf

2021年11月15日 (月)

開催しました!七福神巡り

10月28日(木)に『秦野市内ウォークラリー7㎞~七福神巡り~』を開催しました![]()

今回の主催は西湘・県西エリアとJAはだのです![]()

パルシステム神奈川とJAはだのは事業連携しています![]() (画像はJAはだの本所)

(画像はJAはだの本所)

農産物直売所である『はだの じばさんず』はいつも賑わっています![]() (画像は開店前)

(画像は開店前)

9:30 JAはだの選果場に集合![]()

距離を取りながらグループ単位で歩きます![]()

![]() 【毘沙門天】の『西光寺』

【毘沙門天】の『西光寺』

西光寺から震生湖へ行く道のりは、急な坂やゆるやかな坂の連続でした![]()

運動不足の体にはちょっとこたえます![]()

みんなで頑張って登って、眺めの良い駐車場に到着しました![]()

遠くまでよく見えます![]()

マスクでわかりにくいですが、みんなとっても素敵な笑顔です![]()

![]() 【弁財天】の震生湖

【弁財天】の震生湖

感染症対策と時間短縮のために、スタンプは代表者1名がみんなの台紙にポンポンとおします![]()

震生湖は平日でも観光客でにぎわっていました![]()

![]()

震生湖から白笹稲荷神社まではゆるやかな下り坂です![]()

まわりの景色を楽しみながら歩きます![]()

畑がたくさんあります![]()

![]() 【寿老人】の白笹稲荷神社

【寿老人】の白笹稲荷神社

大きな鳥居がお出迎え![]() 白笹稲荷神社は関東三大稲荷のひとつです

白笹稲荷神社は関東三大稲荷のひとつです![]()

『寿老人』は、長寿・財宝・名誉・病気平癒を授け、人々の安泰と健康を守護する神様です![]()

![]() 【福禄寿】の『太岳院』

【福禄寿】の『太岳院』

南公民館の敷地内にある『まいまいの泉』![]() お水を汲むことが出来ます

お水を汲むことが出来ます![]()

『兵庫の泉』

お隣にはお豆腐屋さんがあります。

![]() 【布袋尊】の『浄圓寺』

【布袋尊】の『浄圓寺』

![]() 【恵比寿】の『御嶽神社』

【恵比寿】の『御嶽神社』

![]() 【大黒様】の『出雲大社』

【大黒様】の『出雲大社』

出雲大社には湧水「ゆずりの水」があります![]()

出雲大社の社務所で、一人ずつ完歩賞の「七福神ストラップ」をもらいました![]()

再び笑顔全開で写真撮影![]()

みんなでJAはだのへ戻ります![]()

12:45頃 JAはだの選果場到着![]()

交通量が多いところや道が狭くなっている箇所などもありましたが、

大きな声で周囲に注意を促し安全に配慮しながら歩いてきました。

緊急事態宣言が解除されてからすぐの実開催企画だったからか、

近場の方だけでなく横浜方面など遠方からの参加者も多かったです。

ご参加のみなさま、どうもありがとうございました。

今回初めてJAはだのと西湘・県西エリアの共催という形で企画を開催しましたが、

これからも一緒に地域を盛り上げていけたらよいなと思います。

(もっちー)

2021年9月27日 (月)

はあとtoはあと 9月号

PDF版はこちらhearttoheart_202109.pdf

2021年6月28日 (月)

はあとtoはあと 6月号

PDF版はこちらhearttoheart_202106.pdf

2021年6月23日 (水)

7/8まで応募受付中!サンプルもプレゼント★

組合員のみなさまこんにちは!オンライン企画のお知らせです![]()

冬は暖かくて快適なマスク生活も、夏は暑さのために不快になりますね![]()

暑さに加えて強烈な紫外線、乾燥、摩擦などによって、肌トラブルを起こしてしまう人が増えているそうです![]()

そこで夏のマスク生活を快適に過ごせるような企画を7月16日(金)10:15~11:45に開催します![]()

参加者にはサンプル4種(『プラセンタ導入美容液』など)をプレゼントします![]()

肌につけるものは特に使用感が大事ですので、お試しするチャンスです![]()

サンプルを使ってみたい方にも、マスクによる肌トラブルにお困りの方にも、

商品を愛用している方にも、健やかな肌で過ごしたい方にも、おすすめです![]()

応募はこちらから![]() 7/8(月)締切

7/8(月)締切

(もっちー)

2021年4月26日 (月)

2021年3月11日 (木)

もずく学習会&エリア交流会を開催しました

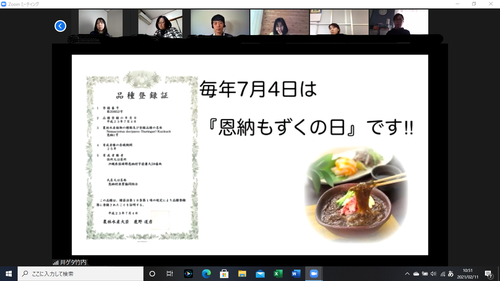

2月11日(祝・木)にオンラインにてもずく学習会&エリア交流会を開催しました![]()

前半は㈱井ゲタ竹内さまから講師をお招きしての恩納もずく学習会、

後半は西湘・県西エリア内で組合員活動をしているエリア・地区くらぶのメンバーの交流会

の2部構成でした![]()

西湘・県西エリアで開催するオンライン企画は今回が初めてだったこともあり、

内輪での開催でも進行や接続などがうまくいくかどうかドキドキしました![]()

さて、みなさまはご存知でしたか?

毎年7月4日は『恩納もずくの日』だそうです![]()

2011年7月4日に「恩納もずく」が農林水産省で、もずくやワカメなどの褐藻類として初めて品種登録されたことから制定されたそうです![]()

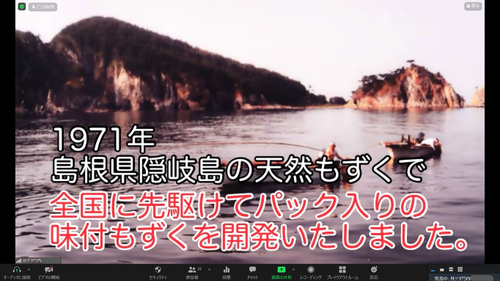

恩納もずくは糸もずくの1品種で、2006年に作られ2011年に品種登録されました。

ちなみに毎年4月第3日曜日は「もずくの日」だそうです![]()

1977年春、沖縄県恩納村漁協が沖縄で初めてもずくの養殖事業に成功したことを記念して定めたもので、産地ではさまざまな記念イベントが開催されるそうです![]()

恩納村漁協は1970年に設立。

2019年8月の海洋立国推進功労者表彰(内閣総理大臣表彰)で、恩納村漁協は「豊かな海を次世代につなぐ活動」が評価され、内閣総理大臣賞を受賞しました![]()

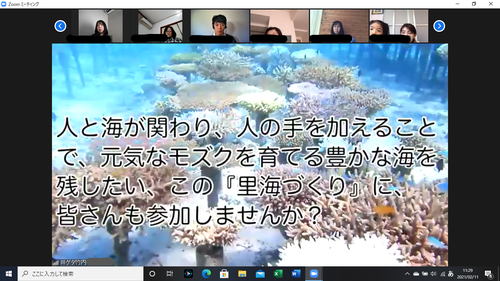

沖縄県の恩納村では、2018年7月21日に「サンゴの村宣言」をし、

世界一サンゴに優しい村を目指しています。

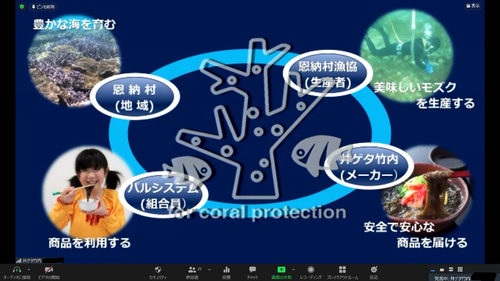

恩納村コープサンゴの森連絡会では生活協同組合の組合員の皆さまと、コープ・恩納村・恩納村漁協・(株)井ゲタ竹内の連携の力で、海の環境を守り・育てる「里海づくり」を推進しています。

サンゴの植え付け状況もわかります![]()

パルシステムは、2009年、恩納村漁協、もずくメーカーの(株)井ゲタ竹内、恩納村とともに「恩納村美ら海産直協議会」を設立。

恩納もずくの売り上げの一部をサンゴの植え付けに役立てるしくみを作りました。

パルシステムではここ数年は年に1000本植え付けをしています![]()

もずくの収穫![]() 網についたもずくを掃除機のように吸い上げるそうです

網についたもずくを掃除機のように吸い上げるそうです![]()

吸い込んでいるところ![]()

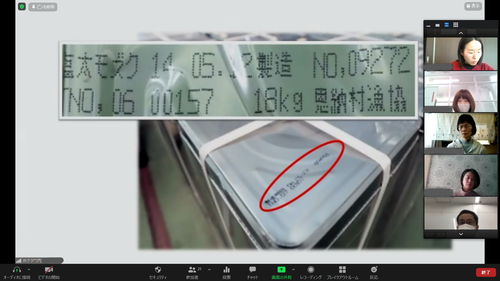

恩納村漁協で塩蔵加工されたもずくは、気密性と輸送適性に優れた一斗缶に詰められ、一缶ずつ管理番号がナンバリングされて井ゲタ竹内に届きます。

塩蔵後一斗缶に詰められたもずくは塩抜きを経て商品化されます。

ちなみに塩蔵加工して一斗缶に詰めたもずくは-5℃以下で保存すると何年でも持つそうです![]()

もずくは5段階でグレード化されていて、それらをブレンドすることで一定の品質にしているそうです。

パルシステムの早採れ糸もずくは4以上のグレードしか使わない、

3は単独で使える、2と4はブレンドして使う、1は返品とのことです。

もずくにもグレードがあることを初めて知りました。

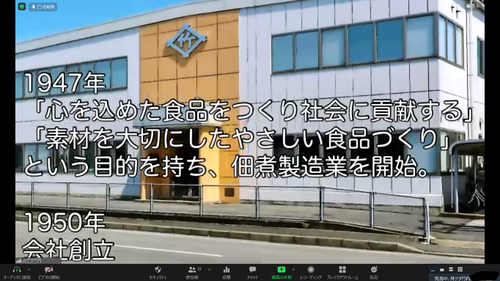

㈱井ゲタ竹内さんは、自然の恵みを生かし、心をこめた食品づくりを大切にしています。

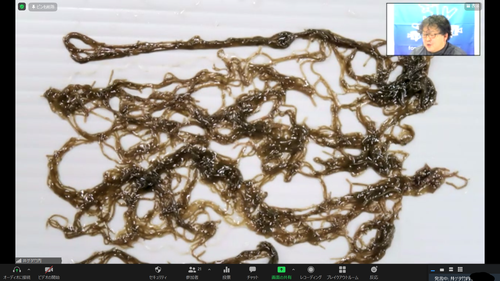

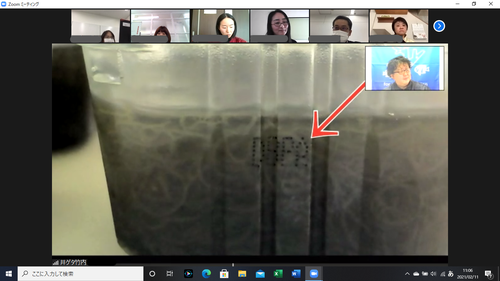

下の写真のもずくには、養殖網の切れ端が紛れ込んでいるそうです。

みなさまは見つけることが出来ますか?

私は目視でまったくわかりませんでしたが、正解は2カ所でした![]()

もずくにダメージを与えないように手作業で取り除いているためとても大変だそうです。

このようなもずくの中から養殖網の切れ端などを見つけ出すことができるなんて、

選別をする方たちの目&集中力はものすごいと思いました![]()

恩納村漁協さんと㈱井ゲタ竹内さんはお互いに品質を高めあうパートナー関係(=協創)です。

工場研修、産地・生育情報の共有、品質データのフィードバック、改善策の話し合いなどをして

産地との信頼関係を構築しています。

パルシステムと㈱井ゲタ竹内さんとの関係も協創です。

商品の側面にロットNOがついていることを皆さまはお気づきでしたか?

これによって充填された時間帯・殺菌の状態・一斗缶の管理番号がわかり、生産者を特定できます![]()

トレーサビリティへの取り組みをしている「生産者の顔が見えるもずく」なので、安全・安心です![]()

もずくの品質向上にもつながります。

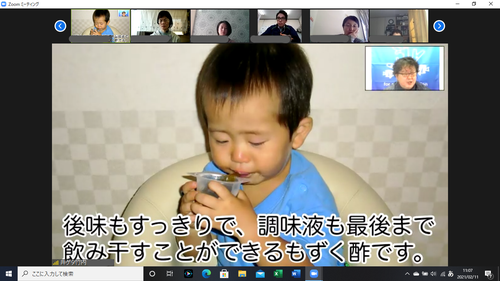

㈱井ゲタ竹内さんでは、家庭で作るおいしい酢の物を目指しているため、

シンプルで家庭にある基本的調味料で味付けをしています![]()

菌に汚染させない工場で作ることにより日持ちする商品を作っています。

写真にもあるように、飲み干せるもずくです![]()

市販品のもずくには多くの場合、香辛料抽出物(カビ防止)・カラシ抽出物(あと味をピリッと辛く)・アミノ酸や人工甘味料(酸味を抑えるが味が濃くなる)が入っています。

また酢をたくさん入れて日持ちするようにしているので、液ごと飲むとむせます。

もずくには商品づくりで公的基準がないそうです。

パルシステムでは「おいしいものを作りたい」と商品を作っていて、

市販品では消費者の意向を反映して「安いものを作りたい」と商品を作っています。

商品づくりのコンセプトが違っているので、どちらが優れているということではありません。

㈱井ゲタ竹内さんの商品には「おいしいもずくを組合員に届けよう」という思いが込められています![]()

もずくに関わる4者の関係は助け合いではなく、それぞれの役割を果たしています。

さて、いきなりですが問題です![]()

『サンゴは動物?それとも植物?』

正解は…

『動物』でした![]() 褐虫藻という植物プランクトンが光合成をして栄養を作っているそうです

褐虫藻という植物プランクトンが光合成をして栄養を作っているそうです![]()

『サンゴ』と似たような言葉で『サンゴ礁』がありますが、サンゴ礁は地形です![]()

サンゴ礁はさまざまな海の生き物の住みかとなっています![]()

サンゴの白化。褐虫藻がサンゴから逃げ出してしまった状態です。

一時的な海水温の上昇でストレスを感じ白化したとしても、

海水温が元に戻れば褐虫藻が戻ってきて生き返ることができます。

しかし白化した状態が続くと、その後死んでしまいます。

サンゴが元気だと海がきれいになり、サンゴが減ると海が濁ってしまうそうです。

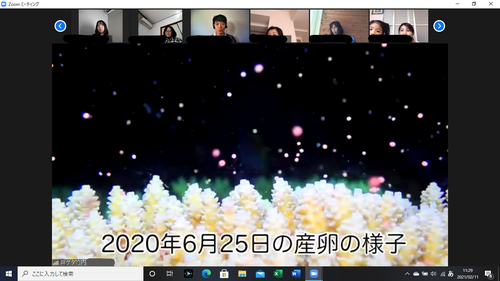

サンゴの苗づくりは頻度高くやっているそうですが、海に運ぶのは年に数回だそうです。

植え付けをすると3年後くらいにはたまごを産む大きさになるそうです。

サンゴの産卵の様子は幻想的ですね![]()

恩納村の里海づくりではサンゴの植え付けをしてサンゴを増やし、海の環境を守り・育てています。

私たちが商品を利用することで、売り上げの一部がサンゴの植え付けに使われます。

おいしいもずくを食べながら、海の環境をよくすることにも協力できるなんて一石二鳥ですね![]()

質問コーナー![]()

Q:「1つの調味液だけで作らないのはなぜ?」

A:「混ぜている調味料(酢・醤油・砂糖・魚だし・みりん)それぞれの賞味期限が違うから。」

PB用に調味液を作っており、製造上パルシステムの表記ルールに従ってそう表記しているです。

Q:「太もずくは季節によって味付けが違いますか?」

A:「味付けは同じ。」

ただ、もずくの原藻によって調味液の味付けを変えているそうです。

太もずく→太くて歯切れがよいのでだし強めで甘めに

糸もずく→ツルツルしているのでやや酸味を効かせてスッキリと

もずく自体には味がないので、調味液の味付けがもずくの好き嫌いに関係しているようです。

Q:「もずくを塩蔵するのはなぜ?」

A:「品質を落とさないベターな方法だから。塩と撹拌し塩蔵することで日持ちするようになる。」

ちなみに不作の時は急速冷凍するそうですが、内側まで凍るのに時間がかかり解凍も時間がかかるそうです。

Q:「天然のもずくはあるの?」

A:「あるが、どれが天然か判断しにくい。」

太もずくは沖縄で生息しているので天然のものも多い。

もずくの品質的には養殖の方がよいそうです。

養殖網は海底から20~30cm浮いていてまんべんなく太陽の光が当たります。

参加者感想(一部抜粋)

・ていねいに育て製品になるまで変わらないもずく愛を感じた。そして何より、恩納の海を大切に守り育てる自然への愛を感じた。

・市販のもずくとは、もずく液の量、すっぱさ、後味が違います。子どもたちがなぜパルのもずくのみ好むのかわかりました。

・もずくを食べることによって自然環境に貢献出来ることを再認識したので美味しいし意識して食べようと思いました。

・もずくがどんなものなのかよく分かっていなかったので勉強になりました。

遠い沖縄がとても身近に感じる学習会でした![]()

㈱井ゲタ竹内さま、ご参加のみなさまどうもありがとうございました![]()

(もっちー)

2021年3月 1日 (月)

はあとtoはあと 3月号

PDF版はこちらhearttoheart_202103.pdf

2021年2月 5日 (金)

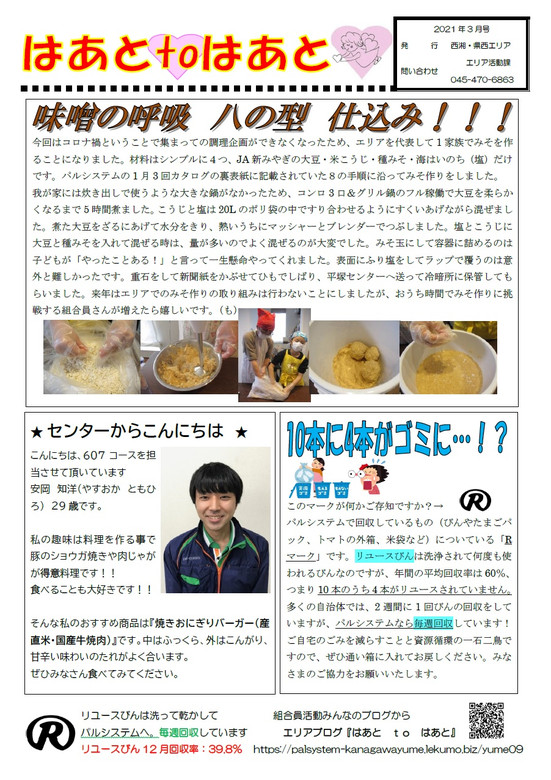

今年はおうちでみそ作り

毎年企画や会議後に作成していたエリアみそですが、

今年はコロナ禍ということで1家族が代表して作ることになりました![]()

みそ作り自体はエリアでの企画や宮城県での産地交流などで何度も経験しているので、

「自分の家でも作れるだろう」ということで、もっちー一家が引き受けました![]()

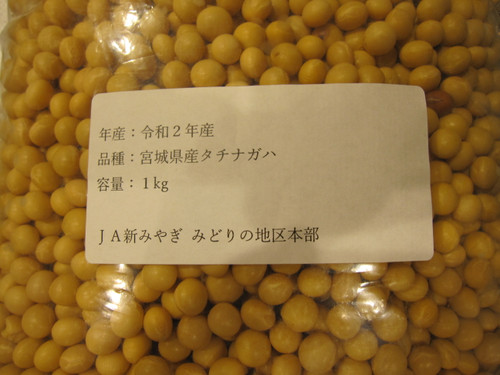

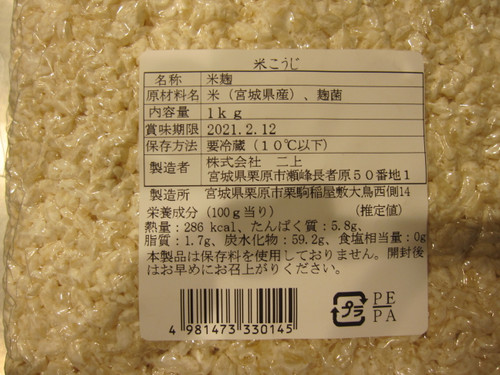

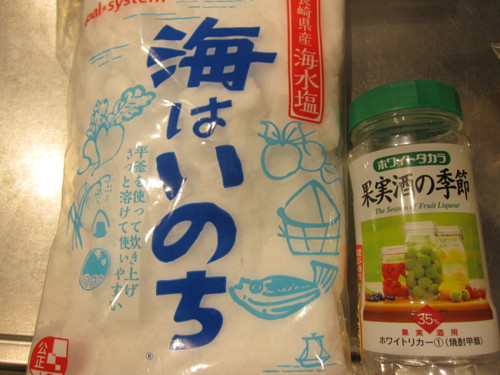

材料は以下のものです![]() これらの分量で4kgのみそができます

これらの分量で4kgのみそができます![]()

JA新みやぎ(宮城県)の大豆タチナガハ1kg![]()

米こうじ(生)1kg![]()

種みそ250g![]() 昨年仕込んだエリアみそです

昨年仕込んだエリアみそです![]()

海はいのち(塩)400g![]() 除菌用のアルコール適量

除菌用のアルコール適量![]()

下準備として、前日に大豆を洗い、大豆の3~4倍以上の水に入れ一晩(約12時間)ひたします![]()

1キロの大豆を吸水させるために我が家では5つのボウルを使いました![]()

12時間後の大豆です![]() 大豆は吸水して約2倍の大きさになりました

大豆は吸水して約2倍の大きさになりました![]()

かなり膨らんだ感じです![]()

![]() みその作り方の手順

みその作り方の手順![]() (2021年1月3回カタログの裏表紙より)

(2021年1月3回カタログの裏表紙より)

![]() 新しい水に替えて、大豆を柔らかく煮る

新しい水に替えて、大豆を柔らかく煮る![]()

鍋に水気を切った大豆と新しい水(大豆の2倍量)を入れ、火にかける![]()

途中アクを取り、湯を足しながら親指と小指でつぶせるくらいのやわらかさになるまで弱火で煮る![]()

我が家では鍋3つとグリル鍋をフル稼働して5時間コトコトと煮ました![]()

大きな鍋や圧力鍋がないと煮るのが大変です![]()

![]() こうじと塩を混ぜる

こうじと塩を混ぜる![]()

除菌した鍋(または大きめのポリ袋)に、米こうじと塩を入れ、両手ですくい上げながらよく混ぜる![]()

米こうじをつぶさないよう、すり合わせるようにして混ぜる![]()

こうじと塩を混ぜるための鍋もボウルもなく30L前後の大きめのポリ袋もなかったので、

20Lのポリ袋に入れて混ぜました![]() 45Lだと大きすぎるかと思って20Lにしたのですが、

45Lだと大きすぎるかと思って20Lにしたのですが、

少し窮屈でした![]() こうじは真空パックに入っていたので固まっており、

こうじは真空パックに入っていたので固まっており、

ほぐすのが地味に大変でした![]()

混ぜるとふんわりとこうじの香りがしますが、うちの子どもはこの香りが苦手とのこと…![]()

しかし頑張って混ぜてくれました![]()

![]() ざるにあげて、よく水分をきる

ざるにあげて、よく水分をきる![]()

![]() が熱いうちにざるにあげ、煮汁を切る

が熱いうちにざるにあげ、煮汁を切る![]()

このとき、煮汁を全部捨てずに種水用として500~600ml取り置く![]()

![]() 熱いうちに大豆をつぶす

熱いうちに大豆をつぶす![]()

除菌したボウルに![]() の大豆を入れ、熱いうちにめん棒などでペースト状につぶす

の大豆を入れ、熱いうちにめん棒などでペースト状につぶす![]()

冷めるとつぶれにくくなるので、やけどに注意して熱いうちにつぶす![]()

ポリ袋に入れてつぶす方法やフードプロセッサーでつぶす方法もある![]()

我が家ではマッシャーとブレンダーを使用して大豆をつぶしました![]()

つぶさなければならない熱い大豆が沢山あるので、マッシャーだけだとかなり手が疲れます![]()

夫は翌日手が筋肉痛になりました![]()

フードプロセッサーがあると手早くつぶせてよいと思います![]()

ブレンダーでつぶすとあっという間にペースト状になりました![]()

![]()

![]() に

に![]() の大豆と種みそを入れて混ぜる

の大豆と種みそを入れて混ぜる![]()

![]() の大豆が人肌くらいに冷めたら、

の大豆が人肌くらいに冷めたら、![]() の鍋に入れ、種みそを加えて、

の鍋に入れ、種みそを加えて、

こうじをつぶさないように注意しながらよく混ぜ合わせる![]()

粘土くらいのかたさにする![]() もし、かたい場合は

もし、かたい場合は![]() で取りおいた種水を大さじ1ずつ入れる

で取りおいた種水を大さじ1ずつ入れる![]()

よく混ぜることに集中していたらつい力が入ってしまってこうじをつぶしそうになってしまいました![]()

![]() みそ玉を握り、容器に詰める

みそ玉を握り、容器に詰める![]()

![]() をおにぎり大に丸め、だんご状のみそ玉にする

をおにぎり大に丸め、だんご状のみそ玉にする![]()

次に、みそ玉を容器に3~4個ずつ詰めて上から手のひらや甲で押してしっかりと空気を抜く![]()

これを繰り返し、最後は表面を平らにする![]()

みそ玉は少し柔らかめに握った方が、容器に詰めるとき空気が抜けやすくなる![]()

空気が抜けると雑菌の繁殖防止になり、発酵もうまく進む![]()

みそ玉を詰めて、押して…と繰り返しました![]()

空気よ、うまく抜けてくれ~![]()

表面を平らにします![]() きれいに平らになりました

きれいに平らになりました![]()

![]() 表面をラップで覆い、均等に重石をする

表面をラップで覆い、均等に重石をする![]()

表面にふり塩(小さじ1程度・分量外)をする![]()

容器の内側と縁をアルコールできれいに拭き、

みその表面が空気に触れないようにラップをはりつけ、重石をする![]()

重石には大きめのポリ袋に塩1.2kgを入れた塩袋が、重さが均等にかかるのでおすすめ![]()

塩をパラパラ~![]()

表面にラップを貼りつけます![]() 空気が入らないように慎重に

空気が入らないように慎重に![]()

![]() 新聞紙などをかぶせてひもでしばり、冷暗所へ

新聞紙などをかぶせてひもでしばり、冷暗所へ![]()

容器を新聞紙などで覆い、ひもでしばる![]()

直射日光のあたらない、涼しい場所に置く![]() ただし冷蔵庫に入れてはダメ

ただし冷蔵庫に入れてはダメ![]()

湿度や温度の高い場所は避ける![]()

ラベルに仕込んだ年月日、使った材料の分量を記入しておくとよい![]()

ふたをした容器を新聞紙で覆い、ひもでしばりました![]()

しかしひもでしばった容器からとてもみその香りがしていたので、

「まさかふたが開いてしまったか![]() 」と思って焦って開けてみましたがちゃんと閉まっていました(笑)

」と思って焦って開けてみましたがちゃんと閉まっていました(笑)

その後エリアみそは宅急便で平塚センターへ送り、現在は涼しいところに保管していただいています![]()

仕込んで3か月ほどたったら「天地返し」を行うと、

香りもよく味もよりおいしくなるとのことなので今後が楽しみです![]()

調理や試食ができないということで次年度はエリアみそを作る取り組みは行いませんが、

おうち時間が長くなることでみそ作りに興味をもつ組合員さんが増えるのではないかなと思います![]()

パルシステムのみそもおいしいですが、自分で作った「手前みそ」もおいしいですよ![]()

大豆を煮て、つぶしたら、混ぜて熟成させるだけ![]()

一人での作業は孤独な戦いになってしまうので、家族と作るのがおすすめです![]()

(もっちー)

最近のコメント