はあと to はあと 2026年1月号

PDF版はこちらha-toha-to202601.pdf

PDF版はこちらha-toha-to202601.pdf

PDF版はこちらha-toha-to_202511.pdf

こんにちは

10月22日、平塚中央公民館にて年末商品とお料理セットを調理し試食会を行いました。

今回はイベント募集のタイトル「年末年始はパルでプチ贅沢しょ♪」ということでパルのおすすめ商品をちょっとずつ取り分けワンプレートに盛り付けました。

メニューの紹介

✴︎鹿児島若鶏ローストチキン(骨付きモモ)

人数の関係上、今回は解凍して裂いて食べました。身離れが良く味も良く染みてました。

✴︎サバの押し寿司

焼きサバとしめサバ2種の寿司のセット。脂がのってて美味しいと大好評でした。

✴︎若鶏二色巻

中に巻いてあるごぼうが鶏肉とよく合っていい味になってます。

✴︎パスタ2種

産直バジルのジェノベーゼソース・カニのクリームトマトソース

細めのパスタであえると味が絡まりやすく色合いもキレイです。

✴︎野付の産直いくらしょうゆ漬け

ちょっと贅沢して今回はパスタの上にのせました。やはり少しあると気分が華やぎ見た目が豪華な感じになります。

✴︎こんせん純生クリームロールケーキ

冷凍品とは思えない!フワッフワでやさしい味です。

✴︎産直りんごのアップルパイ

外はサクッサクッ!中はしっとり、りんごの味が濃厚です。

スープとしてお料理セットからポトフとミネストローネを調理しました。

どちらもあっという間に出来上がります。

参加者の方々からのお声は、、

冷凍とは思えないくらい美味しかった。

いつもは注文しないような商品を一度にたくさん食べられて良かった。

思った以上に豪華な内容だった等々大好評でした!

外はあいにくの雨模様で肌寒い日でしたが皆さんの熱気とお料理の美味しさで心も体もポカポカでした。

気になる商品がありましたら年末年始の一品にぜひ加えてみてはいかがでしょうか。

最後までお読みいただきありがとうございました。

2025年8月1日(金)、平塚センターでは初めての試みである、親子お仕事体験イベントを開催しました!

「もっとパルシステムを身近に感じてほしい」

「このセンターが地域とつながる場所であってほしい」──そんな想いから生まれた企画です。

9組26名の親子にご参加いただき、笑顔いっぱいの半日となりました♪

その様子をリポートします☆☆

お仕事体験の子供たちの集合写真!下は5歳から9歳小学生までの子供たち12名が参加してくれました

まずは受付で「制服」「帽子」「職員証」を身に着けて、配送スタッフに早変わり!

実際に使用されている物を着用することでリアル感が増して、子どもたちのテンションもUP!

同時に「お仕事するぞ!」というプロの顔つきにみるみる変わっていきました。

Aチーム、Bチームに分かれてそれぞれ、「商品配達のお仕事体験」「配送トラック・リサイクル品で作られたF1カーとの記念撮影」「冷凍庫内の寒さを体験」を進めていきます。

各チームにパルシステム職員が「リーダー」として入り、実際のお仕事と同様の指示を出してくれるから、リアルな体験ができる仕組み。ひとりひとりが立派な配送スタッフとしてお仕事を遂行できるようにと、時にはリーダーの喝も出たりします。(もちろん優しくですよ♪)

楽しく、真剣に!お仕事と向き合う子供たちの目は本当にキラキラと輝き、周りで見守っていた親御さんの表情も終始明るいものでした。

組合員に配達する商品をしっかりと確認しながら、お届けする保冷BOXに詰めていきます

組合員に配達する商品をしっかりと確認しながら、お届けする保冷BOXに詰めていきます

「こんにちは~パルシステムです!」と元気に挨拶した後は、商品を両手で持ちながら組合員役の方に丁寧にお渡ししていきます

「こんにちは~パルシステムです!」と元気に挨拶した後は、商品を両手で持ちながら組合員役の方に丁寧にお渡ししていきます

いつもは街で見かけるだけの「パルシステム配送トラック」ですが、今回は特別に乗車して記念撮影OK!

ハンドルを握って運転手気分を味わったり、通常はお届けする商品がたくさん並んでいる荷台ですが、今回は一部しか置いてないのでその広さを感じることもできました。

そして普段は平塚センターの事務所内横に飾られ、特別な日にしかお目見えすることのない「F1カー」、実はリサイクル品から作られています。もちろんこちらにも乗車して撮影OK!

夏休みの良い思い出になったのでは!と、子供たちをとっても羨ましく思いました。

いつもはお届け商品が並べられる荷台でも写真をパチリ!中はけっこう広いスペース。

いつもはお届け商品が並べられる荷台でも写真をパチリ!中はけっこう広いスペース。

なんと!リサイクル品で作られたF1カーにも実際に乗車できます!しかも…ヘルメットも被れちゃう!

なんと!リサイクル品で作られたF1カーにも実際に乗車できます!しかも…ヘルメットも被れちゃう!

パルシステムの冷凍商品の保存、夏の配達には欠かせないドライアイスの保管や保冷剤を凍らせている冷凍庫。その冷凍庫内の温度は一体何度だと思いますか?

答えは… マイナス25℃!!!この時期にしか入っていられない程の寒さ!夏にはぴったりの冷え冷えすぎる世界をみんなで体感することに!

冷凍庫内の温度は、肌が痛く感じるほどの寒さ。子供たちもその寒さにキャーキャーとかわいい悲鳴をあげていました!

冷凍庫内の温度は、肌が痛く感じるほどの寒さ。子供たちもその寒さにキャーキャーとかわいい悲鳴をあげていました!

そしてここで本日の任務は完了!みんないい仕事っぷり!本当にお疲れ様でした!

みんな汗をいっぱいかきながらここまで色々なお仕事体験を頑張ってきました。

今日のお仕事の報酬は「こんせんくんミルクバー」暑くてうだるようなセンター内、体もかなりほてっている中、アイスを食べてクールダウン。子供たちが口を揃えて「おいしい~♬」と、体も心もホッとできた時間となりました。

お仕事の後のアイスは格別「う~ん!おいしい!」

お仕事の後のアイスは格別「う~ん!おいしい!」

お仕事も無事完了し、制服も脱ぎ、アイスも食べ、落ち着いたところで室内に移動し、「物流ミニ学習会」が開かれました。

今回のお題は「こんせん72牛乳がここに運ばれて来るまで」

こんせん72牛乳はどのように作られているのか?

北海道のこんせん地区から私たちの手元に届くまでの2日間、どうやって運ばれて来るのか?

などを動画や職員手作りの大きな日本地図を使ってわかりやすく子供たちに解説。

当たり前のように冷蔵庫から出して飲める牛乳が、これだけの時間と手間を掛けられて自分の元に届いていると少しでも感じてくれたら…嬉しいなと思います。

「こんせん72牛乳を飲んだことがある人~?」など、子供たちに質問しながら、分かりやすく、楽しく物流ミニ学習会は進められていきました。

「こんせん72牛乳を飲んだことがある人~?」など、子供たちに質問しながら、分かりやすく、楽しく物流ミニ学習会は進められていきました。

こちらが超大作!職員手作りの日本地図。北海道こんせん地区から神奈川県平塚センターまでの長~い道のりで海や陸を渡り、どんなに大切に届けられているかわかります。

こちらが超大作!職員手作りの日本地図。北海道こんせん地区から神奈川県平塚センターまでの長~い道のりで海や陸を渡り、どんなに大切に届けられているかわかります。

あっという間に楽しい時間は過ぎ、物流のお勉強が終わるとそろそろお仕事体験学習会も締めの時間になってきました。

親御さん、子供たちからそれぞれに本日のイベントの感想をいただきました。

他にもたくさんの嬉しいお声をいただき、パルシステム職員、組合員活動メンバー、一同感激しました!

他にもたくさんの嬉しいお声をいただき、パルシステム職員、組合員活動メンバー、一同感激しました!

子供たちみんなそれぞれの感想を文や絵で一生懸命伝えてくれました!

子供たちみんなそれぞれの感想を文や絵で一生懸命伝えてくれました!

今回のお仕事体験学習会では、「親子での参加型イベントにまた来たい!」という声が多く寄せられました。

これからも、パルシステム神奈川平塚センター、西湘・県西エリアでは“学び”と“ふれあい”を大切にした地域企画を続けていきます。

次回のイベントもお楽しみに♪

PDF版はこちらhatohato_202507.pdf

【皆さんからの感想】

・だしなしなのに、とてもおいしかったです!

・野菜のうまみで甘みもあり満足感があった。

・食べた後に、体がポカポカになって、血流が良くなるのを実感しました。

・本当に切って重ねるだけだったので、私でも自宅で簡単に作れそう!

・家族みんなが喜ぶ味で、体調が整う重ね煮味噌汁をフル活用します!

この夏、旬の野菜を使った「重ね煮味噌汁」のレパートリーが増えたので、これから日々の食事に取り入れていきたいと思います♪

(※)鴨宮ステーションとは

こんにちは。先月の産直大豆の厚あげ学習会に続き、フォローアップ企画として厚あげののアレンジレシピ、そしてパルシステムのお料理セットを調理しました。

厚あげアレンジその1 たこ焼き風

八等分にしカットしフライパンで全面を弱火でこんがりと焼くお好みでソース、マヨネーズ、紅生姜、青のり、かつお節をふりかけて出来上がり!

アレンジレシピその2 チーズはさみ焼き

ななめ三角形にカットし、白い面に切り込みを入れる。その中にスライスチーズを詰めてフライパンで両面をこんがり焼いて出来上がり。おつまみにグッドです!

どちらもフライパンひとつでアッという間に出来ちゃいます。いつもの味に変化が欲しい時などにいいですね。

続いてお料理セット

今回はミネストローネと野菜が摂れるドライカレーを使いました。どちらもカット済み、レシピ付き、袋から出してパッと調理出来て手間入らず!忙しい時とっても重宝します(10〜15分で完成)

材料は国産、添加物は最少限に抑えトレーはリサイクル可能なものになっています。安心・安全な素材で誰もが手軽に料理を作る、楽しめる、産地応援でエコを無理なく広められる、そんなパルシステムのお料理セットをまだの方利用してみてはいかがでしょうか。

材料は国産、添加物は最少限に抑えトレーはリサイクル可能なものになっています。安心・安全な素材で誰もが手軽に料理を作る、楽しめる、産地応援でエコを無理なく広められる、そんなパルシステムのお料理セットをまだの方利用してみてはいかがでしょうか。

試食タイムではお料理セット常連さんにおすすめの食べ方や量や味付けのアレンジなと教えてもらったりと和やかに交流できました。厚あげのアレンジは思ったより食べ応えがあり大満足でした。みなさんもこれらのレシピ以外にも色々とアレンジして楽しんでみてはどうでしょう。お疲れ様でした。

こんにちは。5月末に平塚中央公民館にて産直大豆の厚あげ学習会を行いました。共生食品さんを講師にお迎えして美味しさの秘密や商品開発におけるまでの道のりなどお話しいただきました。

始まりは安心・安全な豆腐づくりから。当時業界では前例のなかった国産大豆、にがりの使用、消泡剤の不使用の豆腐づくりを目指し試行錯誤を繰り返し今日に至ります。そして国産大豆の自給率の向上に貢献、環境に配慮したリサイクル容器を導入、こだわりの油を使用した美味しい厚あげが作られました。

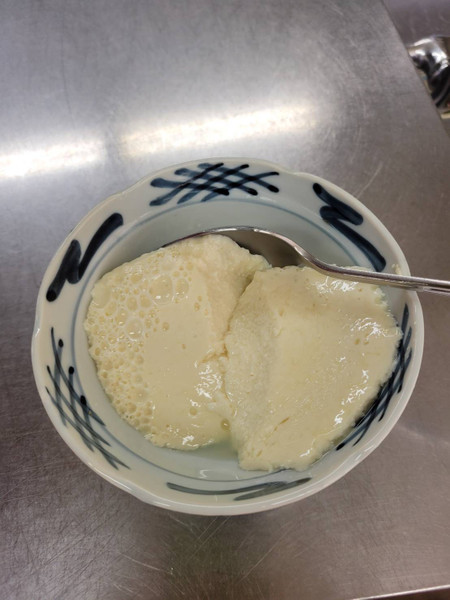

座学の次は豆乳とにがりで手作り豆腐体験。参加者からも代表して挑戦しました

にがりの特性で反応速度が非常に速く、鍋ににがりを入れて掻き回すタイミング、力加減なとそれなりに技術が必要でわかるようになるまで数年かかるそうです。

にがりの特性で反応速度が非常に速く、鍋ににがりを入れて掻き回すタイミング、力加減なとそれなりに技術が必要でわかるようになるまで数年かかるそうです。

出来上がりは、、ほんのりと優しい甘みでタンパク質がギュッと詰まったふわふわムースのような感じでしま。

出来上がりは、、ほんのりと優しい甘みでタンパク質がギュッと詰まったふわふわムースのような感じでしま。

もう一品、産直大豆の厚あげをフライパンでこんがり焼いて醤油とすりおろし生姜でいただきました。シンプルだけど素材の味が一番わかる調理法です。

他にもアレンジレシピや自社のこだわり商品の紹介ありと中身の濃い有意義な学習会でした。

参加者の皆さんからは「私たちの未来の食卓に対して責任を持って取り組み、安心・安全て美味食品を作る企業姿勢に感動しました」と好評でした。

次回はフォローアップ企画としてアレンジレシピを調理すること予定しています。お疲れ様でした。

最近のコメント