JA新みやぎ初夏の米産地を体験〜1日目〜

川崎南エリアの今年の交流産地であるJA新みやぎ!

6月24(土)〜6月25(日)で、初夏の交流へいってきました。

小2と幼稚園児の子供たち、家族4人での参加でしたので、

家族旅行気分で、子供たちもいく前からドキドキ、ワクワクといった感じです。

仙台の次の駅である、古川駅までは約2時間20分。

やっと着いた!と思ったら、雨が。しかも結構降っておりました。。。。

貸切バスに乗り、小麦畑を見学にむかう途中も雨は強くなります。

大丈夫かな、、、という不安しかない。

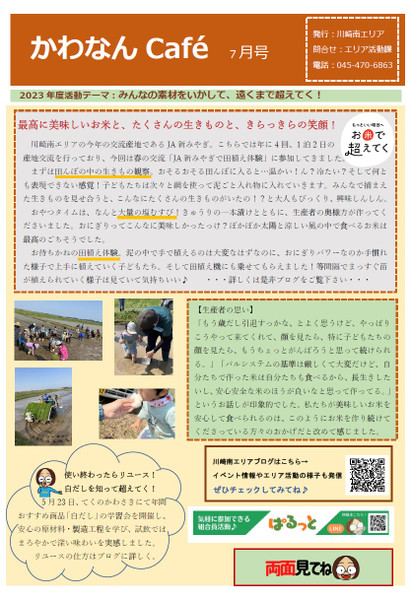

しかし、田んぼに着く頃には雨は止み、青空がひろがっていました!

なんだかホッとする景色です。

今回田んぼでは生き物調査と、田んぼの草取りを行いました。

田んぼには様々な生き物が沢山いて、子供たちは

網をもって、田んぼに入っていきます。

「これなんだー?」

「ザリガニいたー!!!」

「くもだ!」

など、など、みんなの顔がキラキラしているのが印象的でした。

みんなが捕まえた生き物たちです。

イトミミズやアシナガグモ、ミジンコ、ガムシ、など

本当に沢山の生き物たち!

有機栽培の取り組みが生物多様性の保全に有効である、

ということを、自分の目で確かめることができました。

生き物調査のあとは、おやつタイム✨

ササニシキのおにぎりがとっても美味しかったです!

今回は手作りのゼリーもいただきました。

さて、次は草取りです!

子供たちは「あったよ!」と黙々と作業を続けます。

しかし、我が家の幼稚園児は、

「足つけたくないの。。。(田んぼの中に足を入れたくない)」と言い出します💧

生き物調査の時は、田んぼに入って楽しそうにしていたのに…!?

なので、田んぼには入らず、近くの雑草を抜いたり、農家の方とお話ししたりしていました。

そこで、印象的だったおはなしが。

普段は機械も使って雑草を取るけど、やはり全部はとりきれない。

だから、やっぱり人の手が必要なんだ、と。

子供達は「いっぱい取れたよー‼︎」と元気ですが、

大人は少し作業をしただけでも

「ふぅー」と疲労感があったようです。

夕食は生産者の方やJAの方と一緒に食べました!

みんなで乾杯して、食事やお酒を楽しみながら

普段の生活では、話すことのないだろう

生産者の方とお話しすることができました!!!

そのなかでも印象に残っている話が、後継者の話でした。

(全国の米農家の平均年齢は、なんと 70歳だそうです)

話をしてくださった方の息子さんさんは、地元を離れて暮らしているそうで、

将来的には、戻ってきてほしいとおっしゃっていました。

しかし、農家を継ぐかどうかは、難しいとおっしゃっていました。

「私らは意志をもってやってるけど、若い人たちはどうかな。今後は会社が入って管理していく流れに

なっていくんじゃないかな?」とおっしゃっていました。

今回、こういった生産者の方が抱えている問題も知ることができて、

考えるきっかけになり、買い支えていきたいと感じました。

夕食後は、ほたる観察へ。

バスで15分くらいの所へいくと…

外は真っ暗です。

「肝試しみたいだね。」などと言いながら、ほたるを探します。

ほたるは、じめじめして蒸し暑い日によく姿を見せてくれるそうですが…。

その日は涼しく、湿度も低めだったのか、ほたるは数匹飛んでるという様子でした。

でも、はじめてホタルを見る子供達からは、歓声があがっていました‼︎

実は私もほたるを見るのは、はじめて。

とても綺麗でした‼︎ 「ほたる捕まえたよ」と、

見せてくれた子の手の中でも光っていて、とても美しかったです。

天気にも恵まれた初日は、あっという間に時間が経ち、

貴重な体験をいくつもすることができました。

2日目も盛りだくさんでした!

次回に続きます。