まんまる 7月号(vol.164)

PDF版はこちらyokosuka202507.pdf

PDF版はこちらyokosuka202507.pdf

PDF版はこちらyokosuka202507.pdf

PDF版はこちらyokosuka202507.pdf

6月14日㈯〜15日㈰の2日間、岩手県花巻市東和町にて初夏の交流会を開催し、6家族14名の組合員が参加しました。

「JAいわて花巻」がある花巻市東和町は、岩手の内陸部に位置し、緩やかな棚田のある風景が広がっています。また「銀河鉄道の夜」などで有名な宮沢賢治氏の故郷でもあります。 1993年に交流がスタートし、パルシステム神奈川との産地による手作りの交流はなんと30年を越えました。

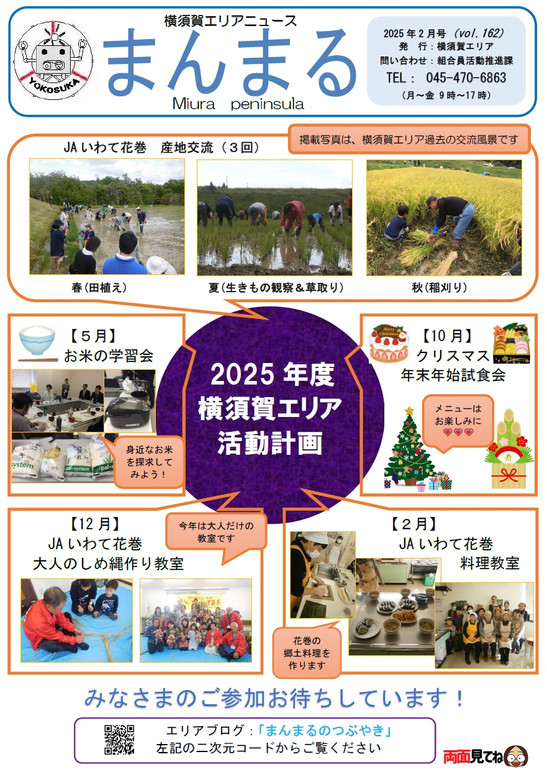

今年の交流は春・夏・秋の3回行われエリアメンバーがそれぞれに参加してきます。 他にも横須賀エリアでは、しめ縄作り教室や女性生産者による(小山田美女会の)料理教室も予定しておりますので、みなさんお楽しみに!

【1日目】![]() 小雨が降る中『いわて花巻交流玄米』を育てている田んぼで生き物観察・草取り作業を行いました。 この田んぼは、生産者と組合員が協力し、交流をしながら育てる田んぼです。

小雨が降る中『いわて花巻交流玄米』を育てている田んぼで生き物観察・草取り作業を行いました。 この田んぼは、生産者と組合員が協力し、交流をしながら育てる田んぼです。

まずは、《生き物調査・観察 》から。

それぞれ小さなバケツと網を借りて田んぼの中に住んでいる生き物たちを探します。 覗いてみるとアマガエル、クモ、アメンボ、ゲンゴロウなど特にシメジ大の大きさのおたまじゃくしがたくさん泳いでいました。 「とうわめだかの里」からの講師による現状の問題や解説も行われました。

《 草取り作業 》 担当になる生産者さんとペアになり、田んぼに入ります。

生産者さんに支えてもらいながらでしたので、おかげさまで転ぶことなく田んぼに出入り出来ました。ありがとうございました。 草取りの手順は、まず手で草を掴み腐らせないために草に付いている泥を田んぼの水で洗い流してから田んぼの土の中にうめこんでいきます。 この作業はかがんで行うので、高齢の生産者の方にはキツイそうです。 ですが、個人的にはぬか床作業に似た感じではまってしまいました。

今年の苗は気候が良かったため、生育が良くはっきりと稲と草との違いが分かり易い状態でした。 草取り後は田んぼに雑草を抑える効果と肥料としての役割もする米ぬかが撒かれました。 今日からちょうど東北は梅雨入りし、雨は夕方前くらいから少し強まってきました。

《 夕食交流会》

各テーブルには小山田美女会のみなさんが作って下さった、地元の食材を使った美味しそうな料理が並べられ JAの職員、生産者や職員・理事からの挨拶のあと担当の生産者さんや組合員さんたちと同じテーブルで楽しく会話をしながら舌鼓を打ちました。

また参加した各家族の方々も今日の感想や参加した動機などを発表したりしました。 中には6月の草取りツアーだけに3回来ているという組合員さんや昨今の米騒動がきっかけで来たという組合員さんも。

【2日目】 花巻を知ってもらうため交流田以外にも地域をめぐります。

2日目は、蒸し暑く陽が差しました。![]()

《 佐々長醸造にて味噌・醬油工場の見学》

工場や蔵に入ると麹の発酵するいい香りが漂ってきます。 蔵では、冷房は使われておらず、自然に任せているそうです。 日本百名山のひとつである早池峰山からの早池峰霊水(ナチュラル・ミネラルウオーター)を使用していて、 それが味噌やつゆなどの味のベースにもなり産地の風土が味わえます。 工場の見学では、iPadを使った説明が一目瞭然でわかりやすかったです。 梯子を使って中の木樽ものぞき込むことができました。 ここまで出来るところは、珍しいそうです。

《成島和紙工芸館(紙すき体験)》

国産原料が使われている和紙ではここが一番北にあるそうです。

和紙を使っての紙すき体験は、講師の方は用意された網の板の上にサッと均等に上手く広げていましたが、実際にやってみて躊躇してしまうとムラになりやすかったです。

一度ベースに流し込んだ溶かしてある和紙にさらに上から違う色の和紙を流し込んで重ねていき 好きな絵や文字を描くことができます。

《成島三熊野神社・毘沙門堂》 成島和紙工芸館のそばにある神社です。

歩いて階段を上がっていくルートとワインディングの道をバスで上がる2つのルートに分かれて神社を見て回りました。 階段の上部からは、花巻の美しくも日本らしい風景が見られました。

《昼食》

小山田美女会のみなさんの心のこもった手作り弁当と交流玄米を白米にしたお米を釜炊きにしたご飯とひっつみ汁が振舞われました。

ご飯の粒が全て立っているという完璧な炊飯で、とても美味しいご飯でした‼ご馳走さまでした。

是非また食べたいです!

最後に生産者さんと一緒に出来た和紙を持ってみんなで記念撮影。ここで生産者さんとはお別れです。

~全体として~

久しぶりに来た花巻でしたが、駅、ホテルや街並みなど雰囲気を保ったままあまり変わってはいませんでした。 ただ日本における高齢化や人口減少が進んでいくと言われる中で 誰かが作らなければならない耕作放棄地はあちこちに増えてきていて そして耕作放棄地は1年2年と経ってしまうと元には戻せないという問題も。 なので、これからは、みんなで助け合っていく必要があると思います。

産地のみなさんによる手作りの交流はとてもアットホームな雰囲気で楽しく、また花巻に行きたくなります。

生産者さん、JAの職員さんや産地のみなさん、パルシステムの職員さん、理事さんそして参加した組合員さんのお陰で このように交流や交流玄米が出来ていることに感謝いたします。

2025年度産のいわて花巻交流玄米も楽しみにしています。

熱中症対策の気配りなども含め2日間ありがとうございました。(M・O)

こんにちは😄6月になりましたね。

5月30日に横須賀センターにて、「めざせ!無洗米マイスター☆」と題して、お米の学習会を行いました。

講師は、全農パールライスの社員のかたです。

JA全農の子会社で、精米・炊飯・酒米・米粉事業を全国で展開しています。お米に詳しい、いわば、お米のプロ🍚

お米、最近高いです🥲そんな今だから、お米を大切に、そして美味しくいただくためのノウハウを存分に教えていただきました。

ついつい安い時にまとめて購入したくなりますが😅、ジメジメしたこの時期は特に虫が発生しやすいとのこと。

極力密閉できる容器で冷蔵庫保管、もしくは風通しの良い涼しい場所に保管して、1〜2ヶ月で食べきれる量を購入しましょう。

(非常用には、ローリングストックを)。

クイズ形式で楽しくわかりやすくお話しくださいました🎶

お米全般の内容は、もはや無洗米を越え、なんならお米マイスターになれてしまいそうな‼️

そして、お待ちかねの試食ターイム❤️

「エコ・岩手ひとめぼれ」を中心に、私たちエリアの組合員がおすすめするご飯のお供を提供しました🙏

ご飯は、白米&「国産・からだよろこぶ十二穀」を入れた雑穀米。

汁物は「PB銚子産いわしのつみれ」を使ったつみれ汁です。

(左から時計回りに)

「恩納村の太もずく」、「おだわら産ねり梅」、「小豆島で炊いたのりの佃煮」、「北海道産塩たらこ」、「産直 漁師仕込みのじゃこ煮」、「PB信州望月高原の産直白菜キムチ」、「昔なつかしい沢庵」のラインナップです。

「炊飯時に氷を入れるのはアリ?」

「朝炊けるようにタイマーで炊飯をするのは衛生的にどう?」

「お米メーカーさんオススメの銘柄は?」

などなど、皆さんからの質問に答えていただき、最後は全員で集合写真。

足元の悪い中でしたが、車で来られるかたが多く、賑やかな学習会となりました😆

ご参加くださり、ありがとうございました😊

こんにちは☘️

5月10日、11日。カタログでおなじみの「エコ・岩手ひとめぼれ」を生産している、岩手県花巻市東和(とうわ)町に家族で行ってきました🚄

青く抜けるような快晴、、、、、、✨

と書きたかったのですが、

二日間通してなんと9割が雨☔️☂️

「こんなことは産地交流で滅多にないよー」と産地のかたもびっくりなお天気。

とはいえ、せっかく東和まで来ました、

エイエイオー💪

と早速田んぼにIN‼️

☘️

東和町の地質は粘土質。足を入れた瞬間、四方八方からまるで圧をかけられるような、、、立っているのも大変です。

「粘土質で、植物にとっては生きづらい環境。だからこそ、米は一生懸命生きようとする、それが、味に出る。植物本来の生きる力に沿って米作りをしているんだ」。

農薬一つでできるものを、人の手で行う。敢えて手間ひまがかかるほうを選んでおこなっている。故にたくさんは取れない。ここから生まれるのが、「エコ・岩手ひとめぼれ」なのです。

「手間ひまかける」は苗を育てるところから始まっていました。

田に植える前の、「種もみ」の段階から、農薬や肥料を極力抑えて育てているそうです。

「正直、とても苦労が多い」と育苗センターのかたが教えてくれました。

この苗たちが、あと10日ほどしたら、出荷されて田に植えられることになります。

壮観‼️

二日目は、「小山田スーパーおっほ」の見学。(おっほというのは、地元で親しまれているフクロウの愛称です)。

数年前に、一軒あったスーパーが閉店してしまい、近所に長靴のまま行ける店がなくなってしまった、という地元の声に応える形で、有志が立ち上がり開店に至ったという経緯があるそうです。

店長の下坂さんからお話を聞く中で、「地元の課題解決のためのお店です」という言葉が印象的でした。

☘️

「クモがいるキャー」「こっちにきたキャー」

横須賀だって虫、いっぱいいるよね?😵💫とコチラが呆れるほど騒ぎながら田植え体験をした娘。

ちなみにわたしは2回ほどお尻から田に突っ込みました🤣

また、「食べられるもの、あるかなー、、、」。好き嫌いのたくさんある我が子たち。交流は食事だけど大丈夫だろうかと参加前は心配でしたが、そういうものはぜーんぶ吹き飛んでしまうくらい、産地のかたが優しく暖かく歓迎してくださいました。かえるを取ったり鬼ごっこをしたりでお友達もできて、大満足な二日間だったようです。

☘️

教えてくださった農家のお父さんたちの、米作りへの思いー愛情や厳しさ、そして誇り。二日間という短い時間ではありましたが、端々から感じることができました。

今後は「エコ・岩手ひとめぼれ」を購入したいと思いましたし(抽選ですが🥲)、子供たちも主人もわたしも東和の大ファンになりました💕 秋の収穫体験ももちろん応募です👍(こちらも抽選当たればいいなー🤣)

ぜひみなさま産地へお出かけください🥾

【お知らせ】

![]() 「エコ・岩手ひとめぼれ」を使用して

「エコ・岩手ひとめぼれ」を使用して![]() 無洗米マイスター学習会のお知らせは こちら

無洗米マイスター学習会のお知らせは こちら

PDF版はこちらmanmaru_202503.pdf

PDF版はこちらmanmaru_202502.pdf

PDF版はこちらmanmaru_202502.pdf

2025年2月4日㈫横須賀センターにて

株式会社カジノヤの海老原さまから納豆についてお話を伺いました。

今日は活動を始めて1年のメンバーが初司会!

任命されてからずっと緊張しっぱなしのご様子でしたが、いざ始まってしまえば初心者とは思えない堂々とした司会っぷりでした![]()

最初に「納豆の製造工程」の穴あき問題をテーブルごとに解きました。良いアイスブレークになったのですが、実は始まる前から、わずか数分で各テーブルとも会話が弾んでおりました。![]()

正解したグループは3テーブル中1テーブルのみでした![]()

一番人気の産直小粒納豆の大豆の産地は北海道の3地域。貴重な国産大豆ユキシズカのみを使用。ふっくらして甘みが強いのが特徴。たれ・からしも原材料がシンプルだから体にやさしい。紙カップ容器で。環境への負荷軽減。スーパーにもカジノヤ製品はありますが、たれ・からしが違います。

納豆の製法のこだわりは…

ゆっくりじっくりと時間をかけて蒸し上げることで、大豆のうまみを残してふっくらとした納豆に仕上がるそうです。

蒸しあがった大豆に納豆菌を掛ける作業は人が行います。

発酵・熟成も「ゆっくり」

納豆菌にも注目!宮城県仙台市にある醸造所で造られた「宮城野菌」を使用。比較的匂いも少なくさらっとした納豆ができあがるのが特徴。東関東大震災時、醸造所自体に被害はなかったものの、輸送経路に支障があり、やむを得ず他の醸造所の菌で作ってみたが全く別のものが出来上がり、結果的には納豆を販売できなかったそうです。

パルシステム神奈川による「お魚食べよう」の取り組みを説明して、主催者である私たち、組合員が普段よく購入しているお魚メニューを紹介しました。

・さばの味噌煮(湯せんするだけ!)

・とれとれいわし(みそ汁の具として。解凍して袋の上から板チョコのブロック状に切って入れるだけ)

納豆はカップのものが

・せいきょうの納豆中粒

・産直大豆の小粒納豆

・国産極小粒納豆

お米は次年度産地交流をすることになった

・エコ・岩手ひとめぼれ無洗米

・産直野菜で作った糖しぼり大根

・大きい焼売

小皿の納豆は左から

・市販品2点

・黒豆納豆

・秋田県大潟村花咲農園の青大豆で作った納豆

そして海老原さんおススメレシピ!

・ミニトマトと納豆のサラダ

納豆(タレなし)とミニトマトに塩

お好みでオリーブオイルや万能ねぎ、白ごまを。

サッパリとしていておいしかったです![]()

株式会社カジノヤの海老原さん、はるばる横須賀まで来ていただきありがとうございました。

参加者の皆さまもありがとうございました。これからの食卓にお役に立てたら幸いです。

最後まで読んでくださりありがとうございました。

ご都合がつかずに参加できなかった方にもパルシステムの納豆の良さをお伝えできましたでしょうか?

エリアメンバーが9人おりますが、・せいきょうの納豆中粒(赤いカップ)・産直大豆の小粒納豆(オレンジ色のカップ)・国産極小粒納豆(黄色いシマシマのカップ)の3つの中で好みをまとめたところ、『せいきょうの納豆中粒』でした!3月には推しポイントをまとめたチラシ付きで特別価格で販売してもらえるので、お見逃しなく!

カジノヤの納豆のおいしさの秘訣は①安心・安全な大豆②こだわりの製法③そしてそれ以上に大きな作り手(全社員)の想いだそうです!

暑すぎるところ、寒すぎるところで働く社員さんは食べる人のメッセージが励みになるそうです。

是非皆さんもカジノヤさんに声を届けてみてください!

下のコメント欄からでもカジノヤさんにお届けします‼![]()

![]()

![]()

PDF版はこちらmanmaru_202501.pdf

最近のコメント