はまきた夢通信 12月号

今年ももうこんな時期になってしまいましたね。

クリスマス&年末年始の商品を実際に味わっていただける企画、『お試し味わいやってみてCafe』が10月20日、横浜北センターにて開催されました!

今年は、CMでも流れていた『こだわり酵母食パン』の試食も加わり、まずは皆さんでおいしさの秘密のDVDを観ました。一般に大量生産されるパンとの違いに「へえ~」っと感心されている方や、「そうそう!そうなのよね~」と、もうすでに知っていていつもここのパンを買っていますと言われている方もいらっしゃいました。

さて作業は昨年と同じ、3班に分かれてそれぞれのメニューを彩りよく盛りつけていただきます。

1班は、ホタテのカルパッチョとお刺身、こんせん生クリームケーキ![]()

コア・フード野付の大きなほたてを薄く横にスライスと、厚みがわかるように縦にカット、盛り付けはセンスが問われる~っと言いながら、おしゃべりも楽しそう。

2班は、スモークサーモンとアボカドの混ぜ寿司、こんせん純生クリームロールケーキ![]()

今年、横浜北エリアおすすめの『北海道えりも産 日高昆布』を入れてご飯を炊きました。炊き上がったご飯には、ここにも4日ほど前に日高昆布を入れて仕込んでおいた昆布酢で作った寿司酢を混ぜて、寿司飯を完成させました。そこに「紅鮭スモークサーモン切り落とし」と「北海道野付産いくら醤油漬け」、アボカド、青シソ、そしてご飯を炊いた時に一緒に入れた日高昆布も細切りにして混ぜ込みました。

3班は、ローストチキンのサラダ、こんせん生クリームケーキ(チョコ)![]()

湯煎した「鹿児島若鶏ローストチキン」を1本はリボンをつけてそのまま、残りのチキンは食べやすく割いてサラダに…初めは手では熱かった~お箸が必要でした。。。でも、このままアツアツで食べたらもっと美味しいだろうねっと。そして、こんなに大きくて2本入りで1050円とは、Xmasには絶対これ買います!!っと、会話も弾みました。

盛り付け時間30分であっという間に、この状態が…

こんな風になりました。

いつまでも眺めていたい光景でしたが…それでは各班で「いただきま~す![]() 」

」

『こだわり酵母食パン』の試食の横にはバターを添えましたが、参加者さんがオリーブオイルをつけて食べるのもおいしいですよね~との言葉に、ドレッシングのために用意していた9月に国際産直を提携してプライベートブランドになったばかりの『産地限定エキストラバージンオリーブオイル』があった事を思い出し、こだわり酵母食パンにつけて食べました。こだわり酵母食パンにPBのエキストラバージンオリーブオイル~![]() 合います、とっても美味しいです!

合います、とっても美味しいです!

何度も言いますが(^^;横浜北エリアの今年のおすすめ『北海道えりも産 日高昆布』を使ったちくわ昆布の煮物も用意しました!ちょっと、この角度からでは分かりづらいのですが、昆布が両脇からひらひらと出ていて見た目が可愛いのです。そして、少し煮込むだけで昆布も柔らかくなり食感も味もいいですよ~ぜひお試し下さい。

ごちそうたっぷりケーキも3種類、すっかり食べ終えたところでみなさんに感想を発表していただきました。カタログで見るだけでは分からない味や大きさなど、こうやってお試しさせてもらえて大満足ですと言っていただき、笑顔でお開きとなりました。

みなさま、ありがとうございました![]()

Y.S.

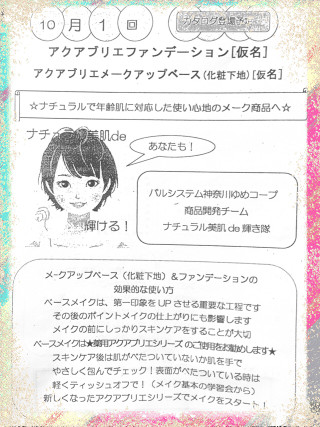

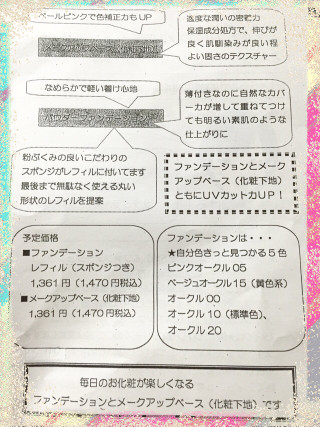

5月18日エリア経営会議定例会の前に、商品開発チーム「ナチュラル美肌de輝き隊」による今秋リニューアル発売予定のファンデーションと化粧下地のミニプレゼンテーションをお願いしました。『アクアブリエファンデーション・アクアブリエメークアップベース』(仮名)

大きなファンデーションも登場して、この商品開発にあたってのこだわりを分かりやすく説明していただきました。

こだわりポイント![]()

![]() 伸びがよく保湿力もアップした化粧下地。肌色補正効果で、ワントーン明るい肌になります。

伸びがよく保湿力もアップした化粧下地。肌色補正効果で、ワントーン明るい肌になります。

![]() ナチュラルなのにカバー力にも優れたファンデーション。5色展開で自分にぴったりの色が見つかります。

ナチュラルなのにカバー力にも優れたファンデーション。5色展開で自分にぴったりの色が見つかります。

![]() UVカット効果がアップ‼メークアップベースはSPF40・PA+++、ファンデーションはSPF28・PA+++。気になる紫外線から高い効果でお肌を守ります。

UVカット効果がアップ‼メークアップベースはSPF40・PA+++、ファンデーションはSPF28・PA+++。気になる紫外線から高い効果でお肌を守ります。

![]() コラーゲン・スクワラン・ヒアルロン酸配合。メークしながらお肌を守ります。

コラーゲン・スクワラン・ヒアルロン酸配合。メークしながらお肌を守ります。

![]() 使い続けやすい価格。市販の化粧品と競えるレベルにパワーアップしても、今までと同じ1470円(税込)!

使い続けやすい価格。市販の化粧品と競えるレベルにパワーアップしても、今までと同じ1470円(税込)!

メンバーで実際にその化粧下地とファンデーションを試して感想を聞きました!

メンバーで実際にその化粧下地とファンデーションを試して感想を聞きました!

◆毛穴が目立たなく、肌が滑らかになった気がする。

◆下地がびっくりするほどのびる。下地は少し白っぽいかなと思います。

◆顔の色がワントーン白くなった気がします。

◆カバー力もあると思う。塗った後、手でこすってもあまり落ちないのでメイクのノリもいいと思います。

◆においがないのがいいです。下地もサラッとしていて伸びも良く少ない量で使えそう。

◆とってもさらっとしていて、肌なじみがよく発売されるのが楽しみになりました。

![]() 10月1回のカタログに初登場の予定だそうです。忘れないようにメモっとかなきゃと思いました~(*^^)v

10月1回のカタログに初登場の予定だそうです。忘れないようにメモっとかなきゃと思いました~(*^^)v

ナチュラル美肌de輝き隊のみなさま、どうもありがとうございました![]()

Y.S

2月12日、十日市場地区センター調理室にてJAいわて花巻の女性生産者「小山田美女会」のお母さん3名をお招きして『小山田美女会のお料理レッスン♪』を開催しました。

当日は、早朝より岩手県から直接お越しいただきましたが、全くお疲れも見せず到着早々からお料理の腕前を披露していただきました。

メニューは、岩手の郷土料理ひっつみ汁、がんづき、祭り寿司です。まずは、小山田美女会のお母さんから作り方を簡単に教えていただき、それぞれのテーブルに戻って参加者さんたちと確認し合いながら楽しく作りました。

ひっつみ汁は、季節のお野菜を煮て、そこに「ひっつみ」といわれる小麦粉を練ってしばらく寝かせたものを、ひっつまんで鍋にほうり込んだ汁物です。

だし汁で煮て、塩味、醤油味、最近ではカレー味にする人もいるとか…個々のご家庭で好きなように作れるのよっとお母さん。

祭り寿司は、ゆっくり丁寧に…

これであっているかしら?とひやひやしながら巻いていきます。

しっかり巻いてドキドキしながらカットしてみると、かわいいかたつむりの模様が出てきました。

「わぁ~かわいい」

「うまくできた!」

それぞれのテーブルから歓声と拍手が聞こえてきました。

ごまを雁に見立てて満月を背にして飛んでいるような見た目の、ふかふかしておいしそうながんづきも蒸しあがり、いよいよ試食です!

それぞれのテーブルにお母さんたちも入っていただき、年中行事のお弁当を作ったりデイサービスセンターの昼食を作ったりしている「小山田美女会」の活動や、それぞれの畑仕事や日々の生活の事、そしてとても景色のいい花巻東和町のお話をたくさん聞くことができました。

また昨年、JAいわて花巻東和町の交流に参加したメンバーから、とても楽しかった経験談をお話いただいて、さらに花巻の素晴らしさを感じられた参加者も多かったのではないでしょうか。

最後に参加者みんなで1枚ずつかたつむり型のメッセージカードに各々の思いを書き、色紙にしてプレゼントしました。

おなかもいっぱいになり、気さくなお母さんたちに元気をたくさんもらってとても楽しかった企画はあっという間にお開きになりました。

小山田美女会のお母さん、ありがとうございました。

YS

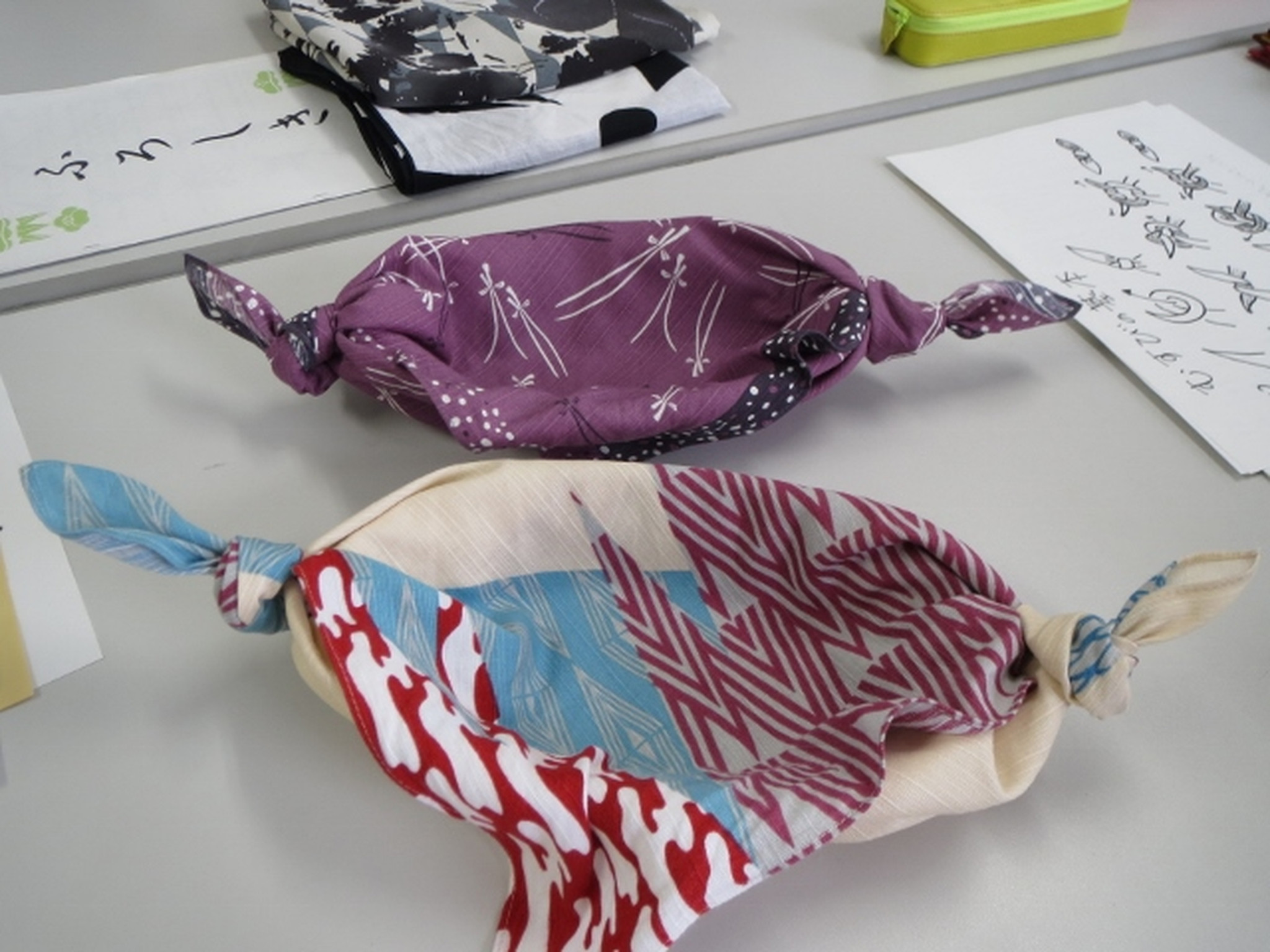

6月5日(木)に Hamakita Cafe ~エコなふろしき活用術を学ぼう!~を横浜北センターで開催しました。

さぽねっと講師のつるが先生をお招きし、普段しまいこんでいるふろしきを上手に活用する方法をいろいろ教えていただきました。

まずは、先生におもちいただいた3サイズから、好みのふろしきを選ばせていただきました。

いろいろな色柄があって、みんなでワイワイ迷ってしまうほど![]() それぞれの個性が出ていました!?

それぞれの個性が出ていました!?

最初にむすびの基本形にトライ。4つの角を「ひとつむすび」して形を整えると・・・帽子に!

こんどは対角線上の2つの角をほどいて、まとめて「まむすび」すると・・・バッグに!

ボトムスのベルト通しにむすびつけて・・・ウエストポーチに!

ちょっとむすぶ場所を変えるだけで、さまざまなバッグに自在に変身してびっくりでした。

ふたつのふろしきを組み合わせて、リュックサックまで作れました。

ほかにも、肌寒いときにはおる簡単な上着になったり、空き容器がおしゃれな小物入れになったり。

ワインなどの瓶を贈るときの包み方、CDケース状のものを贈る包み方、なども教えていただきました。

これなら、我が家で眠りっぱなしのふろしきも、大活躍しそうです![]()

つるが先生おすすめの、はっ水加工のふろしきもぜひ購入してみたくなりました。

なんと非常時には、水を運ぶこともできるそうです!ふろしきって奥が深いです~![]()

楽しく活用法を学んだあとは、私たち横浜北エリア経営会議で今年応援しているおすすめ商品の「共生食品のお豆腐」と「米沢郷鶏肉」、

岩手花巻の「ひとめぼれ」ごはんと「はとむぎ茶」を囲んで、みんなでおしゃべりも弾みました。

いや~、ふろしき、本当にいろいろ使えてうれしいオドロキと発見でした。

いただいたテキストを眺めながら、さっそく復習しなくては!参加者のみなさん、つるが先生、ありがとうございました!

nato

11月1日(金)横浜北センターにて、『フード・インク』の上映会を開催しました。

当日は15名の方にご参加いただき、上映中もみなさま、メモを取りながらの鑑賞、

関心の高さを伺うことができました。

『フード・インク』は(原題: Food, Inc.)は、2008年アメリカで公開され、

アメリカの食品産業に潜む問題点に切り込んだフード・ドキュメンタリー。

添加物、広大な農場に散布される農薬、遺伝子組み換え問題、土壌汚染、

ヒトの肥満問題、大手食品メーカーの支配やあり方など、大量生産低コストの裏側にあるリスクを伝えています。

アメリカだけではなく、日本を含め、世界の食事情が、ヒトのライフスタイルとともに

大きく様変わり、根本的に間違った考え方に支配されている気がしてなりません。

ヒトの消費の都合により、クスリで倍の速さで成長させられる『鶏』。

自らの体重を支えることができず、足の骨が折れる音、、、、あの音がひどく悲しく、

虚しく、私の心に強く響きました。

『世界は変えられる ひとくちずつ』とエンドロールの言葉通り、

私たちができること、少しずつ、一歩ずつ、みんなで共有できたらと思っています。

参加者の方より多くの反響をいただきました。ご参加いただきありがとうございました。

また映画上映会できたらいいなと思っております。

次回みなさまもぜひご参加ください!!

(N)

![]() 9月24日横浜北センターにて

9月24日横浜北センターにて

『今日のおやつは何にする?』 と題して、パルシステム連合会 ドライ食品課菓子担当の

池田さんを講師に学習会を開きました![]()

今回は、主にパルシステムPB商品と称する独自商品について

製法や材料のこだわり、市販品との違いについてお話しをしていただきました。

お菓子って子どもが食べる事が多いので、真っ先に気になるのは添加物の事![]()

パルシステムの添加物の考え方は

*国で許可されていない添加物はもちろん、必要がない、他の原材料や物質で代用できる添加物は使用しない。

*国で認められている添加物だとしても、粗悪な原材料に香料をたくさん添加するなど、原材料をごまかすような使い方はなるべく避ける。

*パルシステムで使用を認める添加物の総量を極力少なくする。

そのような考えのもとPB商品はつくられているのだそうです。

なかなか自分でそのような商品を探し当てるのは難しいですよね~ありがたい事です![]()

パルシステムPB商品でおすすめのひとつに、『国産小麦のカステラ』 があります。

これはその名前の通り、国産小麦が使われている事はもちろん!

その他の原材料【卵・てんさい糖・水飴・濃縮乳】全てが国産のものなんですって☆

そして!この個包装1切れ35gは約100kcalなんだそうです![]()

ダイエット中の身には、計算しやすいですね(^◇^;)

PB商品ではありませんが、 ロングセラー商品の 『牧場のドーナツ』 は、

パルシステム仕様商品とスーパーなどで市販されている商品が見た目は全く一緒なんですよ。

だけど、裏を見て下さい!

原材料名のところに、市販品には甘味料(ソルビット)や香料、着色料(カロチン)などが入っています。

これはパルシステムの考え方では 『代用できる物』と、『不必要な物』 になり、入っていません。

だから、パルシステム仕様商品の原材料名の欄はとてもシンプル!

わかりやすい材料=手作りの味がします。素朴な味。やさしい美味しさ。そんな感じでした![]()

!(^^)!実際に食べ比べしてみました![]()

市販品の物は口に入れた瞬間、ドーナツの甘い香りがプーンとします![]()

瞬間にです!

そして、しっとり甘い…。

これが、甘味料(ソルビット)の効果かぁ!(◎_◎;)

あ~これは違うな。違う。違う。

添加物の作用、わかりましたよ。

興味のある方、お試しあれ^_-☆

原材料の数が少ないからなのか?

はて?

パッケージ等、見た目は全く同じですが、お値段はパルシステム仕様商品のほうが少しお安いようです。

この値段設定も不思議な気がするのは私だけ![]()

さてさて、

本日は学習会といえども、おやつのお話し![]()

やっぱり、試食が気になります![]()

☆本日の品揃え☆

【パルシステムPB商品】

・国産小麦のカステラ

・国産米のソフトせんべい

・国産果汁のスティックゼリー

・キャロっとさんミニ

・生乳50%のカフェオレ

・ポテトチップス

(うま塩、コンソメ、のり、しお、ブラックペッパー、ガーリック、マイルドチリ 全 7種類)

・牧場のドーナツ

(パルシステム仕様商品と市販品)

ほとんど毎回カタログでお菓子を買っているにもかかわらず、

よ~く 考えてみたら私の口にはなかなか入っていなかった実情…。

今日は思う存分、お菓子を食べましたよ~。

なかでも、参加者さんたちが最も驚き、喜んでいただけたのがポテトチップスの食べ比べ、

ポテチバー

o(≧▽≦)o

いやぁ、なかなかポテトチップスを7種類も同時に食べるって事ないですよね。

珍しい味のものもあり、自分の好みを再確認できたんじゃないかなと思います![]()

そして、組合員にはおなじみの大人も子どもも大好きな

☆『キャロっとさん』☆

200mlと100mlのパッケージの絵が違っているって知ってましたか?

どう違うのか、一度よ~く見てみて下さいね。

キャロっとさんには、日本のお友達(国産原料) りんごさん、みかんくん と外国のお友達(外国産原料) バナナン と レモーン がいるんですって!

みんなが仲良くなって、あの優しくて美味しい味になっているんですね。

最後には活発に、こんな商品が欲しい![]() こんな量で売って欲しい

こんな量で売って欲しい![]() などなど意見がいっぱい出ていました。

などなど意見がいっぱい出ていました。![]() 担当の池田さん、できそうなところからひとつよろしくお願いします(^◇^;)

担当の池田さん、できそうなところからひとつよろしくお願いします(^◇^;)![]()

国産を優先し、厳選された素材を使って豊かな味覚を育むという考え方で作られて行く、パルシステムPB商品。

しかし、まだまだ数が少ないのが残念なところ![]()

おなじみの品とともに、今後もますます頑張って新しい商品の数が増えていく事を期待しています(@^^)/~~~

横浜北エリア・年間おすすめ商品である『米沢郷鶏肉』。

その『米沢郷鶏肉』をよーく知るために6月11日横浜北センターにて《学んで味わう ♪ 米沢郷鶏肉》を開催しました。

そしてお忙しい中、”米沢郷牧場”の伊藤幸蔵代表取締役がかけつけてくださいました。

伊藤代表は時間の許す限り米沢郷牧場の話から世界の畜産の話まで

幅広くお話しくださいました。

その時の貴重な内容をお伝えしたいと思います。

~米沢郷牧場のある場所~

山形県の南部、東北新幹線・福島駅の二つ先、山形新幹線

・高畠駅がある高畠町に”米沢郷牧場”はあります。

高畠町は昼夜の寒暖の差が大きく、山々から湧き出す水も潤沢で農作物を作るには大変恵まれ、

味も香りも良いものが生産されています。そんなこの町は”まほろばの里”とよばれているそうです

”まほろば”とは「素晴らしい場所」「住みやすい場所」を意味し、美しい日本の国土とそこに住む人々の心をたたえた古語です。

”米沢郷牧場”はその美しい土地を守るために「自然型循環型農業」を目指して日々取り組んでいます。

「自然型循環型農業」を目指すことは、「土」「水」「大気」そして「微生物」の間の

その取り組みにより高畠町では養鶏や稲作だけでなく、

一年を通じて様々な野菜・果物が栽培されています。

~みなさんが日々口にする「鶏」って~ところでみなさんは「鶏」がどのような一生をおくっているかご存知ですか?

一般にいうブロイラーとよばれる「鶏」は短期間で成長させるのを狙いとして作った品種です。

そして近年は徹底した育種改良により1日当たりの成長率がどんどん上がっているそうです。

自然界の鶏が成鶏に達するのに4~5か月かかるところを40~50日で成鶏に達します。

話がそれますが、日本で一番需要がある鶏肉は鶏モモ肉ですが、

それはモモ肉の旨味が日本人の嗜好にあうからだそうです

日本以外の国では低カロリーで栄養価の高いムネ肉が好まれるため

”ムネ”の部位だけが発達するような育種改良もおこなわれているそうです。

そのように育種改良された鶏たちは急激に”ムネ”だけが発達するため心臓が追い付かずぽっくり死んでしまうこともあるそうです。

話は戻りますが、ヒナから成鶏になるまでの間、鶏たちは劣悪な環境(窓のない鶏舎・遺伝子組換の飼料・大量飼育)により

病気に感染しやすくなります。。

その病気の発生を抑え、成長を促進するために、出荷前の7日間を除き、抗生物質等を飼料に混ぜて育てます。

私たちに都合のよいように育てられる鶏たちは不幸ですが、

抗生物質の乱用や有害物質の残留により環境破壊は進み、いずれ私たちの身に降りかかってくるものもあるのです。

すでに降りかかってきているのかもしれません。

パルシステムの産地では、

ヒナから成鶏になって出荷されるまで全期間において抗生物質を飼料に混ぜて与えることはしません。

病気を薬で抑えるのではなく、ストレスの少ない環境を作ることや、こまやかな管理によって健康に育てています。

~米沢郷牧場~”米沢郷牧場”は設立されて35年になります。

そしてパルシステムの前身との新たな取り組みをスタートさせたのは1980年のことでした。

当時としては画期的な「無薬」の実験飼育にパルシステムと連携して挑戦!

全期間で飼料に抗生物質・合成抗菌剤を使用しない飼育を確立しました。

1980年に1000羽で始めた飼育も今では年間100万羽を飼育する規模となっています。

飼料についてですが、当時は遺伝子組換された作物による飼料はなかったため

非遺伝子組換飼料を与えていることをあえて主張する必要はありませんでした。

それから約20年、遺伝子組換の作物が世の中に出回り始めました。

そのために1998年からは非遺伝子組換(Non-GMO)の飼料に限定して与えている旨を明確にするようになりました。

そして非遺伝子組換飼料であるというだけでなく、

2008年からは規格外米・飼料米を配合し、国内飼料率アップへの取り組みを積極的におこなっています。

現在、日本の畜産の飼料自給率は25%ほどです。

しかし米沢郷牧場では自家配合できる飼料工場において全飼育期間で5%の飼料米を配合。

地元の食品工場からでる食品副産物の未利用資源を活用して国内原料100%の飼料作りを目指して取り組んでいます。

米沢郷牧場では、畜産を営む以外に米や野菜、果物を生産しています。

飼料米を生産し、脱穀した際にでるもみがらは鶏舎の敷料として利用されています。

鶏舎で使用された敷料は糞尿ごと自前のたい肥センターで半年かけて自然発酵されます。

そしてその堆肥は使用する作物に合わせて配合を調整され農家に届けられているのです。

米沢郷の果物などの作物にも活用しています。

この循環こそが、パルシステムがめざすべき「日本型畜産」なのです。

米沢郷牧場では「自然型循環型農業」を目指すために重要となる「BMW」技術を1992年より導入。

「BMW」技術とは「BacteriaMineralWater=土壌微生物と岩石のミネラル」を利用して汚水を浄化する技術です。

汚水(牛の糞尿液)を浄化して作られた生物活性水は米沢郷牧場をはじめとする高畠町のありとあらゆるところで多岐にわたり利用されています。

肉鶏・肉牛の飲用水、有機廃棄物の分解促進と有機質堆肥の活性溶液、鶏舎の消臭剤としての噴霧、他の耕地への散布による土地改良など。

生物活性水により米沢郷牧場が目指す「自然型循環型農業」は実現しているのです。

ここからはもう少し詳しく”米沢郷牧場”の「鶏」についてつづります。

一般の養鶏場は、大規模な密閉型の鶏舎に鶏を収容していますが、

”米沢郷牧場”では健康な鶏を育てるために開放型鶏舎に収容しています。

健康な鶏を育てるうえで新鮮な空気と温度管理が大切だからです。

高畠町の四季、その時期その時期の朝晩の気温に合わせて鶏舎内の温度管理をおこない、

坪羽数を調整しながら飼育しています。

孵化したばかりのヒナは病気に対する抵抗力が弱く、成鶏より体温が低い上に、

体温の調節機能が充分ではなく羽毛の保温力が乏しいため、

適切に給温し、常に適温に保ってやることが重要なのだそうです。

また鶏舎内を衛生的に保つことが必要なため敷料は飼料米のもみ殻を利用しています。

一般の敷料はダンボールが主流ですが、もみ殻は鶏の糞の水分を吸収するうえ、カビないのです。

敷料として使用されたもみがらは堆肥化され、安全なたい肥として農作に活用されます。

3週令(孵化して3週間)になると産毛から親の毛に生え変わることで羽毛の保温力は高まり、

また外気温に対する順応性も高くなります。

鶏たちの健康状態は体重からしかわからないため頻繁に体重測定をおこないます。

これらのこまやかな管理によって米沢郷牧場の鶏たちは大切に育てられているいるのです。

夏場の坪羽数は37~40羽/坪、他の時期は42~45羽/坪で、一般の1/2になります。

特別な育種改良をしていないため飼育期間も一般のものより長く50日以上となっています。

~学習会を終えて~”米沢郷牧場”の伊藤代表より米沢郷牧場のことだけでなく経済動物となってしまった日本の畜産の現状、そしてこれからのことについてもお話を伺い、

自分たちの口に入れるものに対してあまりにも知らな過ぎることに驚きを隠せませんでした。

参加者の間からも途中どよめきが起こり、みなさんも同じことを考えられたのではないでしょうか。

これからはもっと貪欲に、ふっと頭に浮かぶ疑問をそのままにせずに、食に関心を持ち続けなければと考えます。

今回の学習会で米沢郷鶏肉が美味しいだけではなく、安全な飼料を与えられ、健康に配慮したこまやかな管理によって飼育された鶏のお肉であるということがわかりました。

これだけ手のかけられた鶏肉を一般のものよりちょっとだけお高いお値段でいただけることは大変貴重なことに思えます。

私たちはこれからも米沢郷鶏肉を食べ続けることで応援していきたいと考えます!

伊藤代表、学習会当日は山形からかけつけてくださり、貴重なお話をわかりやすくお話しいただき本当にありがとうございました。

これからもよろしくお願いいたします。

~震災による被害~米沢郷牧場の取り組みを知るとみなさん気になるのが2011年の震災のことだと思います。

あの震災は春だったため米沢郷牧場のある山形県には日本海側からの風が吹いていました。

その為放射性物質に汚染されることもなく大切な土地を守ることができました。

また鶏にとって大切なエサ。

鶏というのは一日でもエサを与えることができないとうまく育たなくなってしまうのだそうです。

水だけでは生きていることはできても出荷が可能な鶏には育たないのです。

米沢郷牧場には自前の飼料工場があるため鶏たちがエサに困ることはありませんでした。

しかし飼料工場を持たない東北地方の養鶏場の鶏たちはすぐにエサに困ることとなり

あの震災のせいで数千万羽の鶏たちが殺処分されたそうです。

横浜北エリア・年間おすすめ商品である『米沢郷鶏肉』![]()

その『米沢郷鶏肉』をよーく知るために6月11日横浜北センターにて《学んで味わう ♪ 米沢郷鶏肉》を開催しました。

そしてお忙しい中、”米沢郷牧場”の伊藤幸蔵代表取締役がかけつけてくださいました。

まずは連合会の方からパルシステムの「産直」についてのお話を伺いました。

「産直」という言葉はパルシステムだけでなくあちこちのスーパーでつかわれていますね。

ただ一般的につかわれている「産直」は、「生産者の顔が見えるから安心」(生産者から消費者の顔は見えない)という表現がよく使われています。

パルシステムの「産直」は、生産者の顔が見えるのは当たり前。生産者からも消費者の顔が見えているので、生産者は安心で美味しいものを作る努力を続けることができます。

![]() パルシステムのいう「産直」は「生産者と消費者の交流を通じて、共に創る運動」であり、「産地直送」とは意味が異なります。

パルシステムのいう「産直」は「生産者と消費者の交流を通じて、共に創る運動」であり、「産地直送」とは意味が異なります。

パルシステムの組合員が産直品を購入することは、運動としての産直に日常的に参加することになるのです。![]()

![]()

そして次にパルシステムが目指す畜産、日本型畜産モデルの推進についても伺いました。

日本型畜産モデルとは、国産自給飼料の活用を進め、できる限り薬剤に頼らずに動物を育て、「食」と「農」をつなぐこと。

そうすることで「いのち」と「環境」を守っていくこと。

一般的には日本における畜産は、外国産の飼料を使用し、病気の予防を目的に飼料に抗菌性物質を添加しています。

(一般的なブロイラー飼育に関していえば、法定休薬期間(出荷前7日間)を飼料に抗菌性物質を添加している場合があります。)

抗菌性物質を多投することにより、薬剤耐性菌が増加し治療を困難にする場合や、自然環境に悪影響を与える場合があるため、抗菌性物質の削減や適正使用をすすめております。

食の安全のため、少しでも日本の畜産がよくなるようにパルシステムは取り組んでいるのです。

そしてパルシステムとともにそのような取り組みを30年以上にわたり実践しているのが”米沢郷牧場”なのです![]()

米沢郷牧場の鶏肉をはじめとするパルシステムの産直鶏は、全期間を通じて抗生物質を投与していない飼料によって育てられています。

このまま”米沢郷牧場”の話にうつりたいところですが、

この学習会ではパル・ミートの方より冷凍肉の美味しい食べ方も教えていただきましたので先にご紹介させていただきますね。

”米沢郷牧場”のお話は その2 に続きます!

≪冷凍肉の美味しい食べ方≫

パルシステムのお肉は冷蔵のものもありますが冷凍のものも同じくらいあります。

今回この学習会で取り上げた米沢郷鶏肉をはじめとするパルシステムの鶏肉はすべて冷凍です。

初めて知ったのですが、鶏肉は豚肉や牛肉と比べて熟成期間が短いのだそうです![]()

ですから鶏肉に関しては新鮮なうちに急速冷凍し、できる限り味を損なわないために温度管理や衛生管理を徹底しているのでだそうです![]()

ちなみにスーパーで売られている冷蔵ケースにある鶏肉は、国産のものは冷蔵が主、外国産は冷凍または解凍品のものがあります。

さて、解凍方法ですが。。。

時間があるとき →→→ 冷蔵室に移してじっくり解凍

時間がないとき →→→ 流水解凍

かくし技! →→→ 凍ったまま調味料につけながら解凍

一番やってはいけないのが解凍しないままの調理!

解凍しないまま調理すると筋繊維がこわれ肉汁が流出し、味を損なう原因となります。

手間暇かけて育てられ私たちのところに届いたお肉だからこそ美味しくいただきましょう![]()

今回の学習会は『学んで味わう♪米沢郷鶏肉』でしたので学習会の最後に試食もおこないました。![]()

・塩・コショウによるモモ肉のソテー

・茹でたムネ肉ときゅうりでバンバンジー風に

・ムネ肉を茹でた際の茹で汁で作ったシンプルなスープ

・子供にも人気なスパイシーフライドチキンのサンドイッチとサラダ

メニュー決めの際にかなり味付けに悩んだスープでしたが、

鶏ガラスープを加える必要はまったくなくシンプルな味付けと薬味で充分に鶏肉の旨味があり美味しい一品に仕上がりました。

参加者の皆さんにも米沢郷鶏肉の美味しさを体感していただくことができ満足していただけました。

試食を頂きながらの交流も盛り上がり、伊藤代表を囲むテーブルでは質問がつきませんでした。

その2 へ続く!

最近のコメント