ウミンチュに会って来ました(^ ^)

11月20日、新横浜で行われた「恩納村漁協生産者とのおしゃべり会」に参加して来ました^_^

今年一番の寒い日でしたので、沖縄からいらした漁協の方やもずくの生産者さん(ウミンチュ)達もおどろいたことと思います。

恩納村からは、漁協の方1人と生産者の方3人がいらしてくれました。その他、PB商品"恩納もずく"などを作っているメーカーの「井ゲタ竹内」の社員さんやパルシステム連合の方も参加されました。

もずく栽培から商品の生産まで、恩納もずくを知り尽くした方々から、いろいろなお話を伺いました。

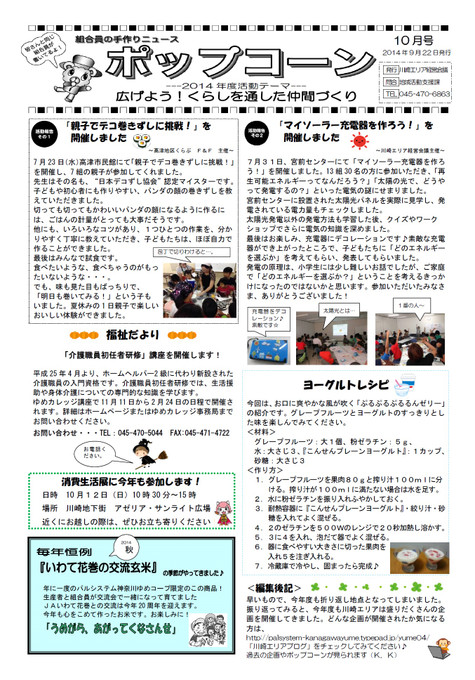

まずは、井げた竹内の方が市販のもずくとPB商品のもずくの内容量の実験をしてくれました。

写真の左側が市販のもずく。右側がPB商品のもずく。

1パックの重さは、市販の物が70g、PBの物が45gとだいぶちがいますが、調味液を取り除くと中身はほぼ一緒でした。

市販の物は、身のほうにまだ液が残っていたので、もしかしたら身の量は、恩納もずくのほうが多いくらいです。

味付けも恩納もずくは、家庭にもある調味料で作っていますが、市販の物は科学調味料が色々と…。

これは、商品作りの目的が違うそうで、パルシステムのPB恩納もずくは、「とれたてのもずくを家庭で酢の物にしたような商品作り」を目指しているそうです。

続いて、試食をいただきながら、活動組合員と生産者さん達とのおしゃべり会です。

試食は、恩納村の早とれ糸もずくと恩納もずく、実験に使った市販のもずくです。

私のテーブルには、漁協の中村さんと生産者の金城さんが参加してくれました。

もずくの生産は、タネつけ〜収穫までに圃場を3回変えて行い、収穫の時は、長時間海にもぐるので、とても大変だと話ていました。

また、もずくや海ぶどうは、天然物より手をかけられる養殖栽培のほうが美味しいよ。とか、産地ならではのもずくの食べ方など、色々なお話を聞くことができました(^ ^)

また、圃場を守るためにも、環境保全にも熱心に取り組んでいるそうです。排水の規制(沖縄一、厳しいそうですよ)や赤土の流出を減らす取り組み、サンゴ養殖など、陸〜海まで様々な活動で海を守っている話は、産地の方ならではで、聞くことが出来て良かったです。

最近のコメント