2012年2月20日 (月)

2012年2月 2日 (木)

菜種油の学習会に行ってきました

早いものでもう2月ですね。

少し時間がたってしまいましたが・・・

1月27日金曜日、麻生センターで行われた

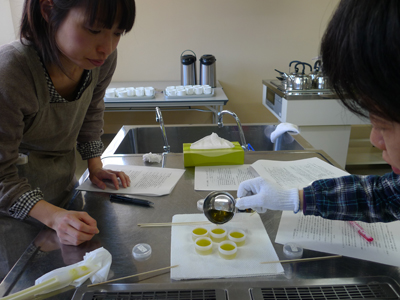

「どんな油が良いのかな?菜種油の学習会&おしゃべり会」

に参加してきました。

講師は、PLA(パルシステム・ライフ・アドバイザー)のYさん、参加人数は、私を入れた9人でした。

まず、100万人の食つくり運動について、チラシを見ながら説明を受けた後

まずは、材料のお勉強・・・

油の原料は、もちろん菜種。

こだわりの①は、この菜種は、非遺伝子組み換え(NGMO)であること。

そのため、産地はオーストラリアのカンガルー島のみを使用しています。(国産の菜種は、とっても貴重だそうですよ)

次に作り方・・・

菜種油の正式名称は「圧搾一番しぼり 菜種油」といいます。

この「圧搾」と「一番しぼり」これが、こだわり②なのです。

まず、圧搾というのは、菜種に圧力を加えでゆっくり絞り出すことで、一気に大量生産はできません。

そして、一番しぼりの油だけを使った、リッチな油なんだそうです。

※一般的には、圧搾と抽出溶液(薬剤)をつかって抽出したものをブレンドしたものが多いそうです。ブレンドに使われる油は、一番しぼり油の絞りかすと溶液を混ぜて、抽出しているものもあるそうです。

この精製方法も「食酢」でタンパク質を取り除き、1週間かけて「湯洗い」を8回行い、きれいな油にます。

この方法は、とっても時間がかかりますが、上質な油をつくるため丁寧に精製していくそうです。

最後に活性炭で色をとり、真空状態で脱臭してできあがり、とのことでした。

7日かかって作った油は、酸化しにくく、熱に強いので、漉して使えば、繰り替えし使えて、ともて経済的だそうです。

たしかに、揚げ物をしてもサラッとしていてともて軽い揚げ上がりだと思っていましたが、こんなに丁寧に作られていたとは![]()

学習会のあとの試食では、一般の油と菜種油をドレッシングで味比べしましたが、びっくりするぐらい味が違いました・・・

・

・

・

さて、「なかなか聞けない油の話」のあとは、「なかなか聞けない産地の話」を聞きました。

みなさん、配送員の方とお話したことはありますか?

商品を受け取る際に天気の話や商品のおすすめをされる、くらいですよね。

今回は、せっかく麻生センターで開催するからと供給リーダーのKさんから、産地学習会の報告を聞きました。

無茶々園や野付など、パルシステムでもお馴染みの産地に行って、産地の方に直に商品の説明(と収穫のお手伝い)を受けたKさん、カタログには載っていない、圃場の様子や作られる背景などをお話下さいました。

特にみかんのでこぼこの形やしみは、無農薬の証!味には関係ないのでぜひ食べてみて下さい。と言っていました。

・

・

・

学習の後は、おしゃべりをしながら、用意していただいた試食をおいしく頂きました。

特においしかったのは、揚げ出し豆腐でした。片栗粉をまぶした水切り豆腐を揚げ焼きにしたもので、あごつゆでいただきました![]()

そんなこんなで、あっという間の2時間でした![]()

・

・

最後に麻生センターについて少し・・・

麻生センターは、新百合ヶ丘駅やあざみの駅からバスで行けるのですが

新百合ヶ丘駅からは、徒歩でも行けます。

この時期は、天気が良ければ、道の遙か向こうに富士山が![]()

アップダウンがあるものの、15分くらいの道のりなので、次回の企画の時は、ぜひ!皆さんもお越し下さい。 〈川崎エリア I〉

2012年1月23日 (月)

2011年12月22日 (木)

2011年11月29日 (火)

きれいになるヨガ&リンパセラピー開催しました。

9月12日(月)

高津市民館にて

さぽねっとの先生による、F&F主催

「きれいになるヨガ&リンパセラピー」開催しました。

ここ3年恒例になりつつある、さぽねっとの先生による

ヨガ&リンパセラピー![]()

身体が固くても無理せずにでき、![]()

次の日筋肉痛もなく体が軽くなるので

メンバーや参加者からのまたやりたい!またやって欲しい。

の声が高いので

今年もお願いしました。

末端である手の先、足の先から

だんだんと動かしていくので

無理なく体がほぐれ

普段使わない筋肉もたっぷり使い

先生の「はい、もう少し頑張って~」の声に

頑張り、でも無理はせず、

きれいな音楽に身をゆだね![]()

リンパの流れも整えて

夏休みでたまっていた疲れやストレスが

癒され、至福の2時間となりました。

リンパマッサージはお家でもできるので

とってもお得&おすすめです![]()

親子で科学遊び 開催しました。

7月28日(木)、てくのかわさきにて

さぽねっとの先生による

F&F主催

「親子で科学遊び」を開催しました。![]()

当日は、小学校低学年の6組が集まり、

ペットボトルを使った水に浮き沈みするおもちゃを作りました。

まずは、身近な野菜の話から。

オクラ、ニンジン、ピーマンの見慣れたお野菜、

これは水に浮くの?

実際に浮かべて確かめました。

意外な野菜が浮いたり、

沈むと思っていた野菜が浮いたり

身近な野菜なのに新しい発見がありました。

お次は、野菜って切るとどんな形?

野菜のハンコもぺったんして![]()

絵本などを挟みながら

楽しく野菜のことがわかりました。

お待ちかね、ペットボトルを使った浮き沈みするおもちゃは

おもりにビーズを使います。

かわいい小さい容器に色とりどりのビーズを入れて

ペットボトルに入れます。

ちょうどいい重さにしないとなかなか動いてくれないので

ちょっとだけコツが入ります。

ギュッと握ると

ゆらゆらしながら沈んでいき、

手を放すと、くるくる回りながら浮かんでいきました。

自分で作ったおもちゃを手にして、どの子もニコニコ![]()

楽しそうでした。

科学に関した絵本や図鑑の本の紹介もあり

夏休みの自由研究にもぴったりな一日となりました。

2011年11月17日 (木)

2011年度 商品展示会

11月12日、横浜産貿ホールで行われた、神奈川ゆめコープの商品展示会に行ってきました。

とても良い天気だったので、小1の娘と2人で電車を乗り継ぎ、会場に向かいました。

私の住んでいる地域は、午後の入場指定だったので、お昼を食べずに出発![]()

もちろんお目当ては、おなじみの商品の試食です![]()

職員の人が、「右回りでまわると空いていますよ~」と声をかけてくれたので、

江戸の暮らしからのクイズコーナーへ

受付には、知り合いのYさんが待っていてくれました。

さっそく娘と二人で展示パネルとにらめっこでクイズを解きました。

続いて、食育ぱっくん隊のコーナーでカタログで作る、折り紙の紙皿を作りました。

(この紙皿、多少ぬれても大丈夫な優れもので、娘が試食をもらって食べるのにとても役に立ちました。)

その後は、生活用品を見たり、試食を試したりと会場内をうろうろ。

どのブースでも、担当の方が熱心に商品をすすめていて、お話を聞くだけでも楽しめました。

また、商品の感想を伝えると、とてもうれしそうだったのが、印象的でした。

食品のブースでは、午後になっているのにたくさんの試食があり、娘と二人、本当にお腹が一杯になりました![]()

会場を一週するくらいで、ふと見るとそばにいたはずの娘の姿が・・・![]()

あわてて辺りを見ると、少し離れたブースでなにやら書いていました。

近づいて行くと、そこは(株)井ゲタ竹内のブースでした。

恩納村の海の植林活動につかう珊瑚の挿し木のブロックにメッセージをかくコーナーで、娘なりに珊瑚がたくさん増えるようにと絵を描いていました。

娘が、書いている間に珊瑚の植林の説明をして頂きました。珊瑚は、挿し木で増やしていくこと、海の環境を守る事は、これからの私達の食を守ることにつながることなど、生産者の直接の声を聞けてとても良かったです。

さて、会場を一周してお腹が一杯になったところで、昔遊び体験へ。

初めに行った時は、お手玉の体験をしていたので、けん玉をやりたいという娘はパスをして、再び行ったのですが、お目当てのけん玉は、またしても終わっていました![]()

それでも、娘はお手玉の輪にはいると、すぐに楽しそうに名前も知らない友達とお手玉を。

輪になってお手玉を渡しあったり、二人で投げ合ったりして、楽しく遊びました。

工作好きの娘は、その隣の手作りおもちゃ体験(簡単な工作キットを職員さんが手作りしていました![]() )でも、けん玉やぶんぶん駒をつくり、大満足でした。

)でも、けん玉やぶんぶん駒をつくり、大満足でした。

持参したエコバックには、たくさんの試供品があり、お土産沢山、お腹一杯の展示会でした。

川崎エリア A.I

2011年5月19日 (木)

ブリザーブドフラワー教室

2011年5月11日 (水)

「多摩川河口自然観察会」開催

4月29日(金)「多摩川河口自然観察会」が川崎エリア経営会議と鶴見エリア経営会議の共催で開催されました。

当日は8家族30名が参加、特に暑くも寒くもなく観察日和![]() となりました。

となりました。

まずは大師河原水防センターにある「大師河原干潟館」(※1)に集合、それから干潟に降りて、観察を行いました。

特に、子どもたちは大きな岩を動かしたり、穴を掘ったり、

アシの林のなかを探索したりと、干潟の生き物探しに熱中し、

アシハラガニ、クロベンケイガニ、ヤマトオサガニ、チコガニなどなど

たくさんのカニを発見しては歓声をあげていました。

講師の話に、熱心に耳を傾ける子どもたち![]()

その後、「大師河原干潟館」に戻って、講師の方のお話を伺いました。干潟とは海の水が引いたとき、泥や砂が陸地となって現れる所で、潮が満ちているときは水中の浅瀬になっているおもしろい場所であることを実感しました。当日も観察しているそばから、潮が満ちてきて干潟がどんどん狭くなっていくのがよくわかりました。

また、「水を汚さないよう、

環境に優しい石けんをなるべく使っていこう!」と、

エリアメンバーから石けんについて説明しました。

「石けんで、上履き洗ってみてください!

きれいになりますよ〜」

との使い方の説明も!参考になりました。

早速試してみよう![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

多摩川河川環境管理計画の中で、「生態系保持空間」として指定されているそうです。子どもに「自然の大切さ」を実感してほしくて参加しましたが、私自身も、長く川崎に住んでいますが、なかなかこういった場所に足を運ぶことがなかったので、改めて参加して良かったと思います。川崎の、この環境を大切にしていきたいものです。

(※1)詳しくは大師河原干潟館

うちの息子たちはここが気に入ったらしく、「また行きたい!」と言っていました。

2011年4月27日 (水)

手作りコスメ講習会

近所の並木道の桜がいつの間にか咲き始め、気がついたら5分咲きほどになっていました。

入学式には、ぎりぎり間に合ったかなというところでしょうか。

ただ今年は、呑気に花見気分にはなれないですが・・・

さて、すっかり遅くなりましたが、2月16日に中原市民館で開催しました「手づくりコスメ講習会」の報告をいたします。

今回は、講師にさぽねっと講師で、アロマコーディネーターインストラクター、

メディカルハーブコーディネーターの谷田部 恭代さんをお迎えし、アロマクリームとボディミルクを作りました。

応募者65名のところ、抽選の結果、当日は16名ご参加いただきました。

最初にメンバーの司会でチームの活動やメンバー紹介、講師を紹介した後は、講師の谷田部さんにバトンタッチし、進めてもらいました。

時間の関係で、早速コスメづくりに入りました。

まず、みつろうとグレープシードオイルを使ったアロマクリームです。

手順はいたってシンプルで、耐熱カップにみつろうを入れて湯煎で溶かし、オイルを加えて混ぜ、容器に移し、粗熱が取れてから好みの精油を入れて混ぜるだけ。

精油は、ラベンダー、ティーツリー、ローズウッド、ゼラニウムなどから、美肌や

手あれなど目的に合わせて2種類ずつを各1〜2滴ほど使用しました。

出来上がりは、軟膏の状態で、リップやハンドクリームとして使います。

次に、グレープシードオイルと植物由来の乳化ワックスを使ってボディミルクをつくりました。

ボディミルクも、作り方は簡単。耐熱カップに乳化ワックスとオイルを入れ湯煎して溶かし、人肌に温めた精製水を入れて混ぜ、容器に入れて、好みの精油を加えて混ぜるだけ。

こちらは、肌に馴染みやすい乳化クリームでお風呂上がりやマッサージの時に使用します。

どちらも、精油で薬効も期待でき、乾燥するこの時期に活躍しそうです。

その後、風邪に良いと言われるエキナセア、ローズヒップ、エルダーフラワー、マロウをブレンドしたハーブティーを飲みながら、アロマテラピーや精油について説明していただきました。

又、「家庭でできるアロマテラピー」として、精油の様々な活用方法を伺いました。

あっという間の2時間で、楽しく、アロマの香りで癒されました。

参加してくださった皆さんにも、喜んでいただけたようで、うれしいです。

(はちどりチーム tomoco)

最近のコメント