まんまる 10月号(vol.123)

PDF版はこちらmanmaru_201810.pdf

PDF版はこちらmanmaru_201810.pdf

PDF版はこちらmanmaru_201810.pdf

PDF版はこちらmanmaru_201810.pdf

交流2日目は、朝から雨。大雨ではないため、予定通りの行程になりました。まずはホテルをチェックアウトし、バスで佐々木醸造へ。

こだわりの味噌と醤油。希望者だけ購入とのことで、味噌を購入したくて店内へ。5種類ほど味噌があり味見ができました。全部美味しいと思ったのですが、全て持って帰るのは重すぎるため、気になる2つをチョイス。250グラムでオーダー。味噌汁で食べ比べてみる予定です。オススメはめんつゆということでめんつゆもゲット。ふと隣を見ると、、、ヨーグルトにかける味噌たるものを発見。リピーターの方が美味しいよぉ〜というので購入。帰って食べるのが楽しみです。

次は、子供達が楽しみにしていたりんご狩り。幸運にもちょうど雨も弱まりました。品種は、紅いわて。とても甘くて美味しいのですが、量が少なく、日持ちしないため、県内で消費されており、市場には出ていないとのことでした。りんごの収穫に真剣な子供達。届かないところも一生懸命背伸びして手を伸ばして取っていました。味見すると酸味は少なく甘くて美味しかったです。1人10個くらいずついただきました。

次は、子供達が楽しみにしていたりんご狩り。幸運にもちょうど雨も弱まりました。品種は、紅いわて。とても甘くて美味しいのですが、量が少なく、日持ちしないため、県内で消費されており、市場には出ていないとのことでした。りんごの収穫に真剣な子供達。届かないところも一生懸命背伸びして手を伸ばして取っていました。味見すると酸味は少なく甘くて美味しかったです。1人10個くらいずついただきました。

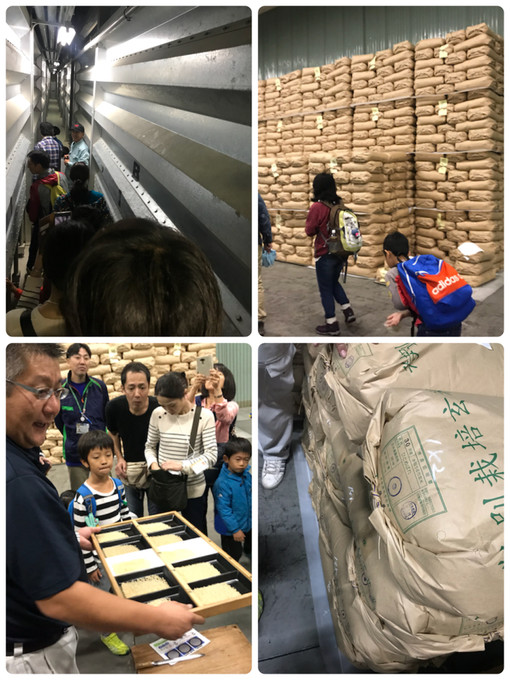

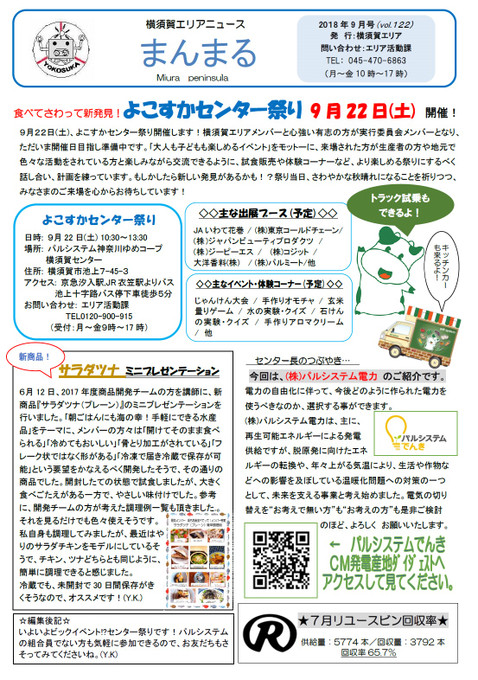

次はカントリーエレベーター。米の貯蔵施設。稲刈り後のモミを流し入れるところに興味津々。上を歩いたりのぞいたりしてました。

次はカントリーエレベーター。米の貯蔵施設。稲刈り後のモミを流し入れるところに興味津々。上を歩いたりのぞいたりしてました。

事務所の中では、制御盤がありどこに米が動いたかが一目瞭然でわかる仕組みになっていました。

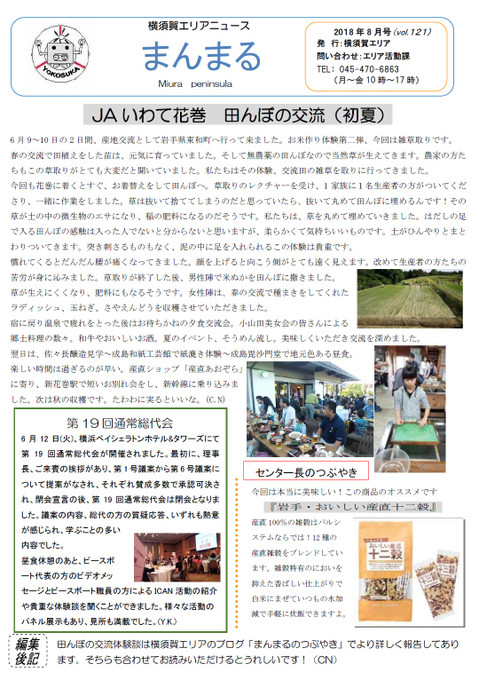

設備で、乾燥、調整するところや、貯蔵スペースなどの見学をし、検査方法の説明を受けました。お米を目視で見て80%以上が成熟米なら一等米で丸の中に黒丸が入るハンコが押されるとのことでした。

設備で、乾燥、調整するところや、貯蔵スペースなどの見学をし、検査方法の説明を受けました。お米を目視で見て80%以上が成熟米なら一等米で丸の中に黒丸が入るハンコが押されるとのことでした。

昼ごはんは、釜で炊いたご飯。ということで薪をくべてご飯を炊く。珍しいだけに、薪をくべたりして出来上がりを待っていました。

曲り家でお食事。曲り家(旧小原家)は、築280年以上で国の重要文化財にも指定されている建造物。害虫などを寄せつけないため、囲炉裏の火をほぼ毎日つけていぶしていました。

子供たちは、色々なところから外に出てみたり、囲炉裏を囲んで薪をくべたり、栗を焼いて食べたり。昼食は、釜で炊いたご飯と、ひっつみ汁、おかず。どれを食べてもやはり美味しい。

あっという間に2日目の行程も終了し、帰路へ。

台風のため首都圏の在来線は20時から見合わせが決定などニュースが入り帰れるかと不安になりながら東京へ。まだ台風は来ておらず、家まで雨にもあたらず帰ることができました。

生産者の方の暖かさ、優しさ、農作物への想いなど沢山聞けて勉強になりました。子供たちにも良い食育になり、今度は田植えもしたいと言っていました。

とても楽しい交流会で、いわて花巻が大好きになりました。産地を応援してより良いものを提供してもらいたいと思いました。

2018年9月29日〜30日の1泊2日でJAいわて花巻に産地交流へ。

春の田植え、初夏の草取りからのバトンをいただき収穫の秋の稲刈りに参加しました。

今回は、大型の台風24号が近づき雨予報のなか、東京駅に集合し、東北新幹線やまびこで新花巻駅にむけて出発。

駅では生産者の方がお出迎えしてくださり、バスに乗ってホテルへ。ホテルに着いてすぐに、着替えをし、田んぼへ。昨日雨が降り、ぬかるんでいるため、条件は良くなかったですが、稲刈りスタート。

カマを片手に、一気にザクッと刈り取ると教えられるのですが、、、初めは一気にザクッとできず、ノコギリのようにギコギコと。

各家族に1人生産者の方がついて、アドバイスをしてくださり、10分ほどでザクザクと刈れるようになりました。子供たちもぬかるみに足を取られながら必死に稲刈りをしました。

次は沢山刈った稲を次は束ねる作業。これが難しく、子供にはなかなかできなかったので、生産者の方が束ねてくださいました。

そして、、、畔に向かって投げる。これを子供達に伝授してくださいました。テコの原理で飛ばすのですが、教え方がうまい!!「ば〜ね ば〜ね ば〜ね ぴょん」持ち方を教わり、呪文のように唱えて投げる。畔までは飛ばすことができませんが、呪文を唱えると距離が伸びて子供たちは楽しそうに距離を競い合って投げるお手伝いをしてました。

もう一つの田んぼはコンバインによる稲刈り。同じ大きさですが10分ほどで刈り終えちゃうくらい早い。同時に脱穀もしてモミの状態へ。子供たちはモミになったお米を触ろうと軽トラックによじ登っていました。

稲刈りが終了し、隣の畑でサツマイモ掘り。大きなサツマイモがゴロゴロと出てきました。

このサツマイモは、私たちが稲刈りの後に芋掘りが出来るようにと生産者の方が育ててくださっていたとのことでした。その心遣いがとても嬉しかったです。

夜は生産者の方との交流。

小田山美女会の方がたくさんの郷土料理を作ってくださり、や炭火焼の秋刀魚、東和町で育てた牛肉の炭火焼など贅沢な料理でおもてなししてくださいました。どれも最高に美味しかったです。

生産者の方も入れ替わり立ち替わりでお話しに来てくださり、色々なお話を聞くことができました。

子供たちには、今年採れたてのもち米での餅つき、餅まきのイベントで大興奮。1日でみんな仲良くなり鬼ごっこしたりしながら遊んでました。

結局、雨も降らず、楽しい1日目が終了しました。

つづく

PDF版はこちらmanmaru_201809.pdf

PDF版はこちらmanmaru_201809.pdf

PDF版はこちらmanmaru_201808.pdf

PDF版はこちらmanmaru_201808.pdf

PDF版はこちらmanmaru_201807.pdf

PDF版はこちらmanmaru_201807.pdf

2日目、ホテルフォルクローロの朝食を済ませ、チェックアウト。バスで佐々木醸造へ。味噌・醤油の工場見学をしました。ササチョウの蔵では味噌が発酵していて静かにしているとその音が聞こえるそうです。また、クラシック音楽を聞かせていて、その音で良い発酵が促されるという話でした。ササチョウは東日本大震災の時から震災で工場を失った社長から醤油の醸造を頼まれており、復興の手伝いをしているという事でした。

ササチョウの人の話では地元の人は昔からのなじみの醤油を買うそうです。いつもの醤油でないと料理の味が変わってしまうと言います。ここでは新しい取り組みもされており、ヨーグルトにかけるお味噌、だし醤油も作っています。だし醤油は賞をもらうほどおいしいもの。世界に発信されたらと思います。

ササチョウの人の話では地元の人は昔からのなじみの醤油を買うそうです。いつもの醤油でないと料理の味が変わってしまうと言います。ここでは新しい取り組みもされており、ヨーグルトにかけるお味噌、だし醤油も作っています。だし醤油は賞をもらうほどおいしいもの。世界に発信されたらと思います。

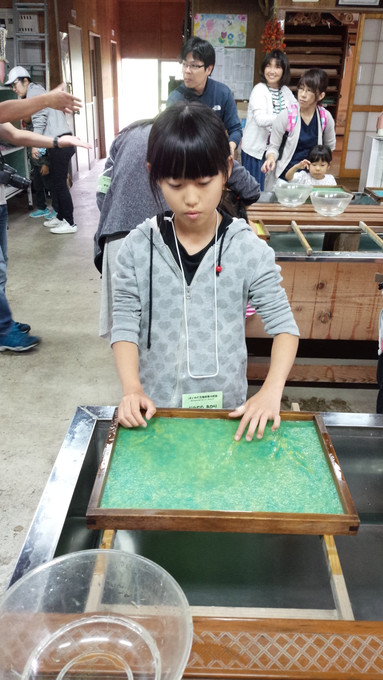

また、バスに乗りこみ和紙工芸館へ。紙漉き体験をしました。今や職人が減る一方の和紙職人。和紙作りはここが北限だそうです。楮という木の皮、三又という木の皮を細かく砕き水と混ぜて漉き取る。結構趣き深い作品ができます。近くの学校の卒業証書にも使われているとか。でもうまく作るのは難しい…。

厚い場所が出来たり、思い通りの色ができなかったり。職人の道は険しいです。

厚い場所が出来たり、思い通りの色ができなかったり。職人の道は険しいです。

乾かしている間に昼食。成島毘沙門堂まで階段を上り、(バスの人もいました)ひっつみ汁等、いただきました。岩手の味です。

成島毘沙門堂の庭の木はパワースポット。木からエネルギーをもらいます。

成島毘沙門堂の庭の木はパワースポット。木からエネルギーをもらいます。

この後、産直「あおぞら」でお買い物をし、新花巻駅で生産者の方とお別れをし、無事交流会を終えることが出来ました。雨が予想されていたのですが2日目に少し降られただけでした。誰かの行いが良かったのかしら?

梅雨入りし、雨が降ると仕事にならない農作業。大事な晴れ間を私たちの交流に参加してくださった生産者の方々にお礼を言いたいです。本当にありがとうございました。私たちも楽しかっただけでなく、大変な農作業の体験を通して食べ物の大切さを学んだ2日間でした。子どもたちには田んぼのにおい、感触を大人になっても覚えていて欲しいなと思いました。

2018年6月9日、10日の1泊2日で産地交流に参加するため、岩手県花巻市に行ってきました。

9時に東京駅に集合し、東北新幹線やまびこで新花巻駅へ。駅では生産者の方がお出迎えをしてくださり、バスに乗り込みました。生産者の方の岩手訛りの花巻の説明はなんとなく心地よい感じで緊張していた私たちは一気に雰囲気が和みました。

ホテルについてすぐに着替え、田んぼへ。まずは苗と草について話を聞き、草取りの方法を教えてもらいました。

草取りって草を抜くのかと思っていたら、草を抜いて全部泥の中に押し込むんだそうです。すると空気が入り草が肥料にもなりいい土壌ができるのだと分かりました。

草取りって草を抜くのかと思っていたら、草を抜いて全部泥の中に押し込むんだそうです。すると空気が入り草が肥料にもなりいい土壌ができるのだと分かりました。

早速はだしで田んぼの中へ。田んぼの泥ははそんなに冷たくもなく柔らかな感触で足にまとわりついてきます。手で草を泥の中に押し込みながら少しずつ前へ進んでいきます。でもなかなか足が抜けない!

早速はだしで田んぼの中へ。田んぼの泥ははそんなに冷たくもなく柔らかな感触で足にまとわりついてきます。手で草を泥の中に押し込みながら少しずつ前へ進んでいきます。でもなかなか足が抜けない!

黙々と作業は進み、何とか向こう側まで行きついたのでした。この後、お父さんたちは田んぼへ草が生えにくくするためと栄養補給のために米ぬかを撒きました。重労働です

黙々と作業は進み、何とか向こう側まで行きついたのでした。この後、お父さんたちは田んぼへ草が生えにくくするためと栄養補給のために米ぬかを撒きました。重労働です![]()

お父さんたちが米ぬかを田んぼへ撒いている間に女性と子どもたちは収穫作業へ。

お父さんたちが米ぬかを田んぼへ撒いている間に女性と子どもたちは収穫作業へ。

まずはラディッシュ。このラディッシュは春の交流で参加された方たちが種をまいたもの。その場で食べても美味しい♪ その後、玉ねぎ、さやえんどうを収穫させていただき、農作業の楽しいところだけを体験させてもらいました。

子どもたちはあぜ道を走り回ったり、田んぼの生き物を探したり、いつもと違う遊びを満喫していました。結構泥だらけで、でも楽しそうでした。

子どもたちはあぜ道を走り回ったり、田んぼの生き物を探したり、いつもと違う遊びを満喫していました。結構泥だらけで、でも楽しそうでした。

ホテルに帰って温泉へ入ったり、休憩したり。その後、生産者の方たちと交流が始まりました。今日は天気も良いので外でごちそうを並べてみんなでワイワイ。

小山田美女会の方たちがたくさんの料理を用意してくださいました。どれを食べてもおいしい!

話にも花が咲きます。

そして流しそうめん!!!そうめんが流れてくるのを待ち構えてゲット!

そして流しそうめん!!!そうめんが流れてくるのを待ち構えてゲット!

最後にそれぞれ今日の感想を話しました。中にはこんなにおいしいものを食べて、子どもたちの舌が肥えてしまうから困ると話している家族もいました。本当にそう思います。

普通の旅行との違いはこの地元の皆さんの愛情に触れられること。気持ちもおなかもいっぱいで一日目が終わりました。

続く

PDF版はこちらmanmaru_201806.pdf

PDF版はこちらmanmaru_201806.pdf

六月六日、横須賀センターにて「YUM YUMベビーソープ学習会」が行われました。

ソープを作っている株式会社コジットからフルカワさんが来てくださいました。

コジットさんは便利グッズを作っている会社で、パルくらすなどのカタログでよく目にする商品や

TKハ〇ズやL〇FTでもたくさん見かけることができるアイデアグッズを作っているそうですよ~。

そんな会社さんがなぜにベビーソープ?

それは余ったスキムミルクを使ってせっけんを、というところから始まったそうです。

まずはみなさまおなじみ、2004年にこんせんくん石けんができました。

そして2009年に泡タイプのお手軽さと刺激の少なさを特徴としてベビーソープが誕生したのです!

YUM YUM BS は配合成分はたった三つ!

水・カリ石けん素地・石けん素地。

比較対象として、よく目にするP社ベビーソープを見てみると・・・なんと、18種類も使われていました。

そのうち共通しているものは水だけ。

それぞれ使用する理由はあると思いますが、安全性はここだけを見ても歴然ですね。

YUM YUM BSのこだわりとしてはオレイン酸が豊富で刺激が少なく、人の肌になじみやすいこと。泡にしたときもちもちすること。さらに使われている原料油脂は食用グレード。

なので家族で仲良く使えるんですね。

参加者でYUM YUM BSと市販のものとで使用感を比べてみました。

今はどこも泡立ちや泡切れなどはがんばっているので大きく違うようには思いませんでした。

でも使用感は違いました。

YUM YUM はどちらかとうとキュキュッとしました。P社のものはべたべた、というかしっとりというかしました。

洗った直後はしっとりしているような気がするのはP社のもの。

でも時間がたつとべたべた感が気になるのと、さらに乾燥を感じました。

このしっとり、がくせものです。

肌に残っている、ということなんですね。

なので、お肌の弱い人は残った石けん成分などにより肌荒れしてしまうことが多いのです。

フルカワさんもおっしゃっていましたが、「アトビーがよくなった」などの声を聴くことが多いそうです。

もちろんフルカワさんも石けん派。

こんせんくん石けんで日々、全身を洗っているそうです。

フルカワさんのお話のあとは質疑応答。

参加者全員、石けんへの意識が高いので間があくことなく話は続きました。

声が多かったのは旅行などに使える小さいサイズができないかということ。

それのお答えは・・・

BSのお値段のほとんどは容器代だそうです。

なのでもし容量小さくしても値段は変わらないそうです。

自分でどうにか工夫するしかなさそうですね!

フルカワさんのおすすめはこんせんくん石けんを小さく切って携帯すること。

いざとなれば、もったいないけど、捨てて帰ることもできる、ということです。

なるほど!

でも子どもはアワアワ~、がいいんですよね・・・。

いつかお試しサイズができることを願います!!

石けん使用歴は長いですが、改めて使い続けます!っておもいました。

雨の中参加してくださったみなさま、ありがとうございました。

最近のコメント