いちごのぼたもち

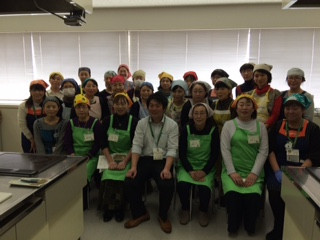

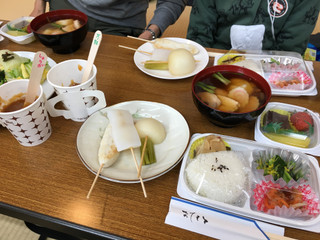

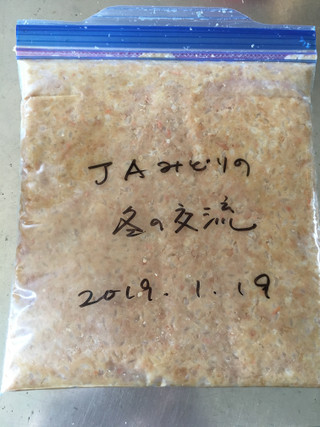

産地交流会で生産者さんからいちごの炊き込みご飯の作り方を教えていただきました。

レシピは、

お米2合に対して、いちご100gを、水分少な目で炊く。

仕上げにお酢を少し加えて、ちらし寿司にして食べてもいいそうです。

教えていただいたレシピを参考に、ぼたもちを作ってみました。

お米の分量等はパルシステムのレシピサイト、だいどこログを参考にしました。

今週のチラシでも、華やかな「彩りぼたもち」が紹介されていましたね。

ご飯が炊いていると、ふんわりといちごの香りがしてきました。

子ども達も興味津々。

炊きあがったご飯は、いちごの下がうっすらピンク色になっていました。

いちごは色が抜けて白っぽくなっています。

しゃもじで軽く混ぜてから、すりこぎでつぶします。

ラップの上にご飯をのせ、いちご(フレッシュなもの。ご飯に1/3入れたのでその残り)を包みます。

ラップから出して、ゆであずきをのせればできあがりです。

ほんのりピンク色のかわいらしいぼたもちができました。

おやつの時間にひな祭りパーティをして、おいしくいただきました。

少し固めにできたので、次回はもう少し水を増やしてみようかな。

あんこに使用したのは「産直小豆ゆであずき」

わが家のお正月の定番商品ですが、パルシステムで購入した防災セットの中に、入っていたものです。

そして、お米はJA新みやぎの「つや姫」を使用しました。

ほんのりした甘味がおいしいお米です。

産地交流の後に、東北地方で地震がありましたが、JA新みやぎの皆さんは大丈夫だったでしょうか?

いちごご飯を食べたり、お米をいただいたりしていると、皆さんとの交流会を思い出します。

(MY)

最近のコメント