JAみどりの 秋の交流に行ってきました!!

10月8~9日、JAみどりの秋の産地交流に参加しました。

「いいお天気を用意して皆さんをお待ちしていました」という生産者の方の言葉通り、

快晴の二日間でした。(交流の1~2日前は雨が降ったり風が強かったりしたそうなので、

参加した皆さんが晴れ男、晴れ女の集まりだったのでしょう。![]()

早速、黄金色の田んぼで稲刈り に挑戦!

まず、生産者の方が稲刈りの見本を見せてくださいました。

鎌の向きに気をつけて稲を刈り、4~5本稲を取って稲の束を作っていきます。

鎌を初めて持った子どもたちも(大人も![]() )多かったと思いますが、みんな生産者の方にコツを教えてもらいながら作業を進めていきました。

)多かったと思いますが、みんな生産者の方にコツを教えてもらいながら作業を進めていきました。

稲穂にたくさんのお米が実っていました![]()

田んぼには小さなカエルやザリガニ、タニシなどもいました。

稲刈りをするにはまだ幼い子ども達も生き物を見つけて喜んでいました![]()

************************************************************

その後、生産者の大子田さんのお宅で、稲を乾燥させて玄米にするまでの工程を説明していただきました。

************************************************************

夏の交流のときに蒔いた大豆を枝豆として収穫。

(当初は味噌作り用でしたが、収量の関係で味噌用の大豆は他の大豆畑で調達することになったそうです。)

ちなみに、7月に行ったときの大豆畑はこんな感じでした~↓↓

大きく育った枝豆は交流会でいただくことになりました。

************************************************************

宿舎・ロマン館に到着後、みどりののハシモトさんより、豆腐作りを教えていただきました。

改めて、豆腐作りって手間のかかる作業なんだな~と実感。

子ども達が交代で作業を手伝いました。

************************************************************

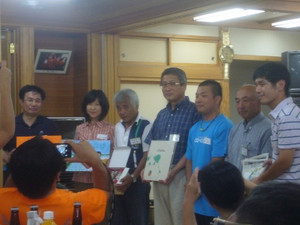

夕食&交流会

参加者と生産者とテーブルをともにして色々な話で盛り上がっていました。![]()

大和センターの配送スタッフの方々も参加しました。

(写真は大和センターの相原さん(左)と山下さん。昨年の営業成績第1位・2位コンビなんだそうです![]() )

)

<ちょっとこぼれ話>

10月3回のカタログ表紙に夏の産地交流のことが載りました。

************************************************************

2日目

涌谷町にある「天平ろまん館」へ。

天平時代に砂金が採掘され、奈良の大仏建立時に金を献上したのだそうです。

私たちも砂金取り体験をしました。水の中の砂を器にすくって回しながら砂を流して

いき、最後に砂金が残っていればOK!なのですが・・なかなか難しかったです;

梨狩り

今回の交流最後のイベントです。

「あきづき」という種類の梨の収穫体験のあと、長十郎、あきあかり、アップル梨、しんせい、豊水といった色々な種類の梨を食べ比べ![]()

「甘くてみずみずしい!」「私はこの種類が好き~」それぞれお気に入りの梨を見つけつつ、この季節にしか味わえないおいしさを楽しみました。

その後、梨畑のなかでお昼をいただき、お世話になったJAみどりのの方々とお別れ。

今、東北は震災からの復興へあらゆる面で動いていますが、生産者の方々が心をこめて安心安全なお米作りに励んでいることも、その一つにつながっていると思います。

そして、それを支えられるのは私たち組合員一人ひとり。

震災直後、スーパーにモノがなくて「パルに入っていてよかった」思われた方も多いと思いますが、交流会の2次会で聞いた「私たちこそ、パルシステムの生産者でよかった・・と思いましたよ」という生産者の方の言葉が私には印象的でした。

今回もいろいろと貴重な体験をさせていただき、大変お世話になりました。

ありがとうございました!新米が届くのが楽しみです

radha ![]()

最近のコメント