小田原交流 〜みかんの花見編〜

5月27日に昨年度から交流させていただいている石井さんのお宅に「みかんの花見」で伺いました。

川崎を出たときにはポツポツと降っていた雨でしたが、小田原に着いたときには雨はあがりました!

「さあ、みかんの花見だ!」と息巻いていたのですが…「みかんの花を見るにはちょっと遅かったね。実がつき始めたよ」とのこと。

花を見られないのは残念ですが、ベビーみかんを見られるのもなかなかないチャンスです!

まずはみかんの前に農耕具を見せていただきました。

チェーンソーや剪定鋏は見たことのある道具ですが、緑色の機械はチッパーという剪定した枝を粉砕してチップにする機械だそうです。

↑

箱の中に入っている機械は何かわかりますか?正解は受粉作業の際に使う花粉交配機です。

受粉作業というと、綿棒で地道に花粉をつけていくのかと思っていたのですが、この機械を使い花粉をシューッと噴射するそうです。この交配機の使用で、作業効率が上がったそうです。

このような農機具を見られることも、農家さんとの交流の魅力のひとつです。

いよいよ石井さんの畑に出発です!

まずはキウイ。

キウイの雌花です。雌花は3つの花が咲き、真ん中の花を残して左右を摘果します。

これはキウイの雄花。写真だとわかりにくいのですが、花の形が違います。

キウイの実が少し大きくなっているものもありました!

キウイのうぶ毛が見えますか?

石井さんのお宅には、いろいろな種類の果物が植わっています。こちらはレモンの葉です。トゲがあるので、収穫のときには気をつけないといけないそうです。

レモンの葉からはレモンの香りがするんですよ♫

小さいですが、レモンです!こんなに小さくてもレモンの形をしていて、とてもかわいいです。

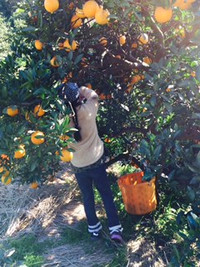

こちらはゴールデンオレンジ。味見をさせていただきましたが、酸味が少しありますが、ハッキリとした味で美味‼️

よく見ると、上側の枝の二股に分かれた手前の部分に切ったような痕があります。これはみかんの木に少し切り目を入れ、そこに別の品種のみかんの穂をつけると、元々の木ではなく新しく付けた別の品種のみかんができる「接ぎ木」という技法のあとだそうです。

なぜこんなことをするのか?と不思議ですが、みかんの木の成長には10年かかります。その間に、みかんは次々と品種改良されます。もし、新しい品種の木を新たに植えたとしても、10年待たないといけませんが、接ぎ木をすると3年で収穫できるそうです。

ただ、接ぎ木は木にとっては大手術。うまくつかない場合もあり、下の枝のようになることも…。

なので、接ぎ木をしたら新しく苗木を植えるそうです。もし接ぎ木をした木がうまく育たなかったとき、新しく植えた木から収穫ができるためです。

うまくいくと、接ぎ木した木と新しく植えた木どちらからも収穫できることもあるそうです。

畑を見せていただいた後、石井さんのお宅で採れた梅で作った梅ジュースをいただきました。青梅で作った梅ジュースを飲んだことは何度もあるのですが、熟れた梅のジュースを初めていただきました。石井さんご夫妻のような優しいお味でした。

今回は平日の交流だったため、大人だけでじっくり石井さんのお話を聞くことができました。石井さん、ありがとうございました!

次回は来月のバレンシアオレンジの収穫になります。

どんな交流になるか、楽しみです!(K.K)

最近のコメント