2014年4月21日 (月)

2014年3月24日 (月)

2014年3月17日 (月)

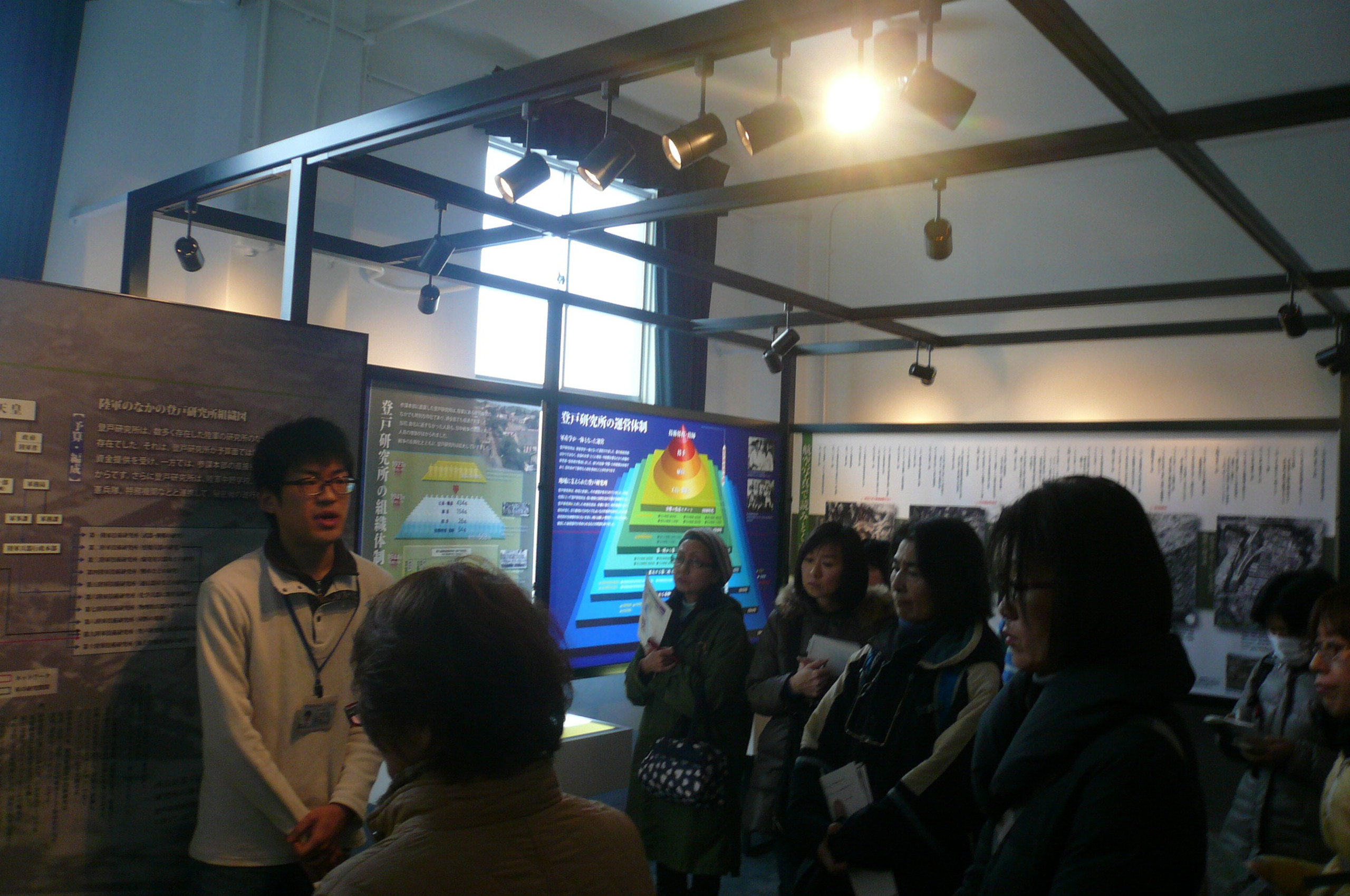

明治大学・弾薬庫跡の見学会を開催しました

2月27日、明治大学・弾薬庫跡の見学と題して

明治大学平和教育登戸研究所資料館を訪れました。

当日は、参加者・スタッフ計17名での見学会となりました。

6万坪の敷地の明治大学生田キャンパス内に

登戸研究所資料館はあります。

登戸研究所(正式名称:第九陸軍技術研究所)は、

戦前に旧日本陸軍によって開設された研究所です。

戦争には必ず「秘密戦」が存在するそうです。

登戸研究所では、防諜(スパイ活動防止)・諜報(スパイ活動)・

謀略(破壊・かく乱活動・暗殺)・宣伝(人心の誘導)という

秘密戦の側面を担っていた研究所です。

ここで、その為の様々な秘密兵器が開発されました。

初めに、登戸研究所資料館開館までのドキュメンタリービデオを見ました。

初めに、登戸研究所資料館開館までのドキュメンタリービデオを見ました。

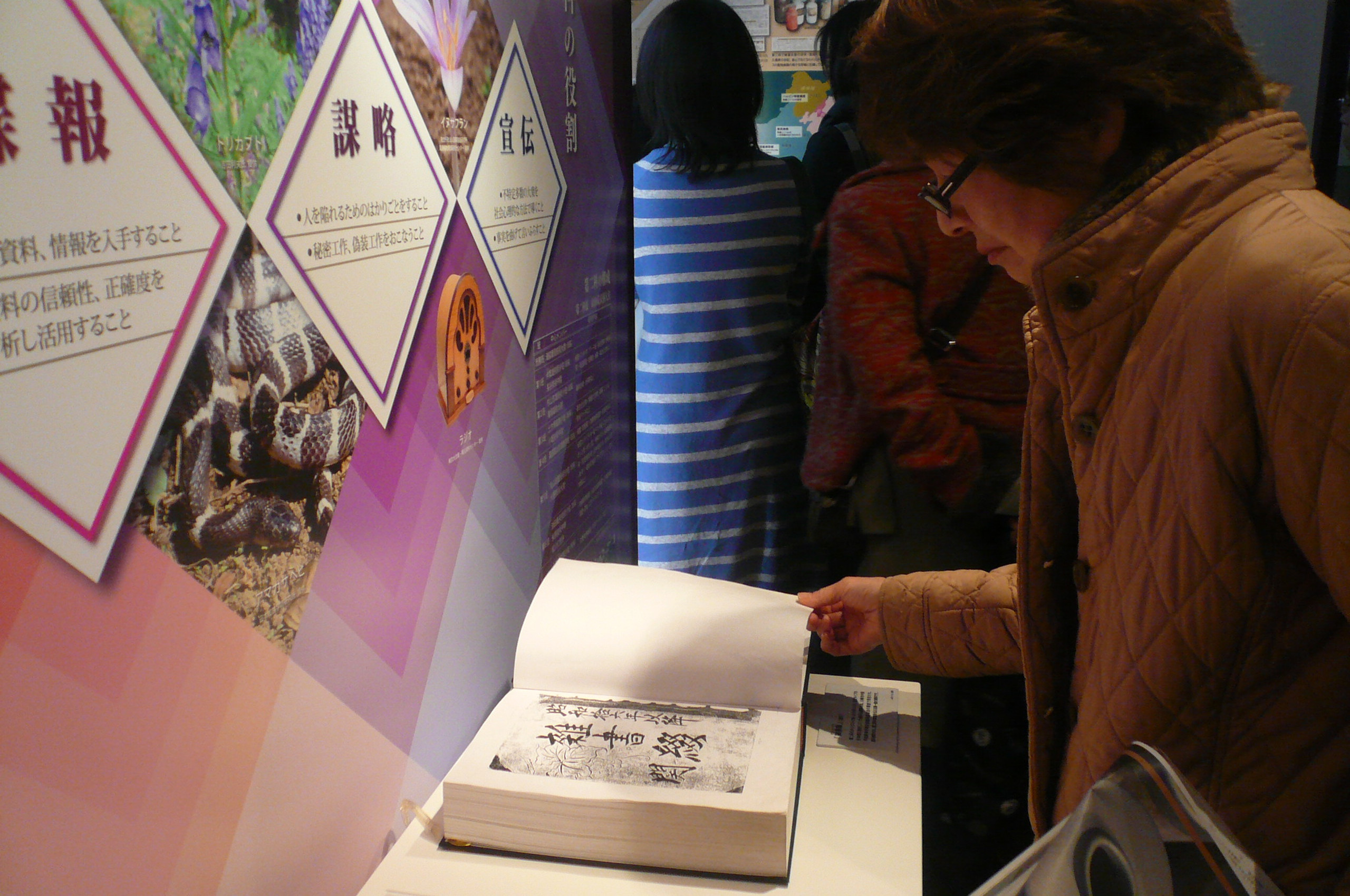

次に、資料館内の見学です。

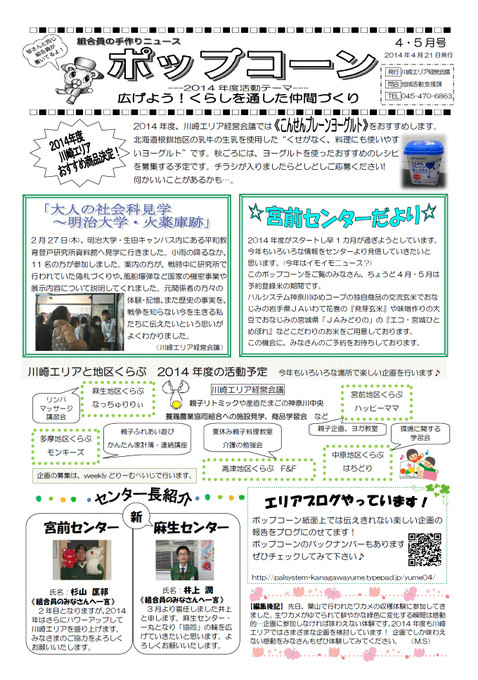

ガイドの渡井さんにご説明を頂きながら、各展示室をまわりました。

まずは、暗室と呼ばれる部屋。

入口がクランクになっていて外からの光が届かない作りになっている

部屋です。一瞬、電気を消していただきましたが、本当に真っ暗に

なりました。

次に、第1展示室<登戸研究所の全容>を見学しました。

こちらでは登戸研究所全体の地形や建物ジオラマの展示がされていました。

約11万坪の広大な敷地の中に様々な役割を持った建物が配置され、

約900名の人員が働いていたそうです。

研究・開発内容は決して外部に知られてはいけなかった為、

「登戸研究所」と秘匿名でよばれていました。

当初は、電波兵器の実験場としてスタートした為、小高く(電波を

飛ばしやすい)、周りに人が余りいない登戸という場所が選ばれた

そうです。

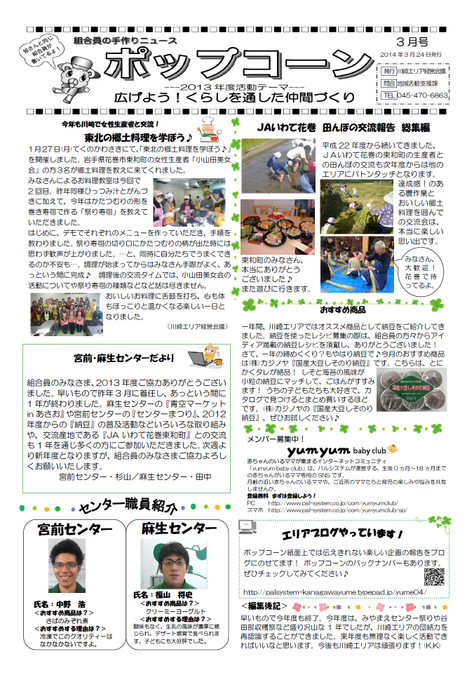

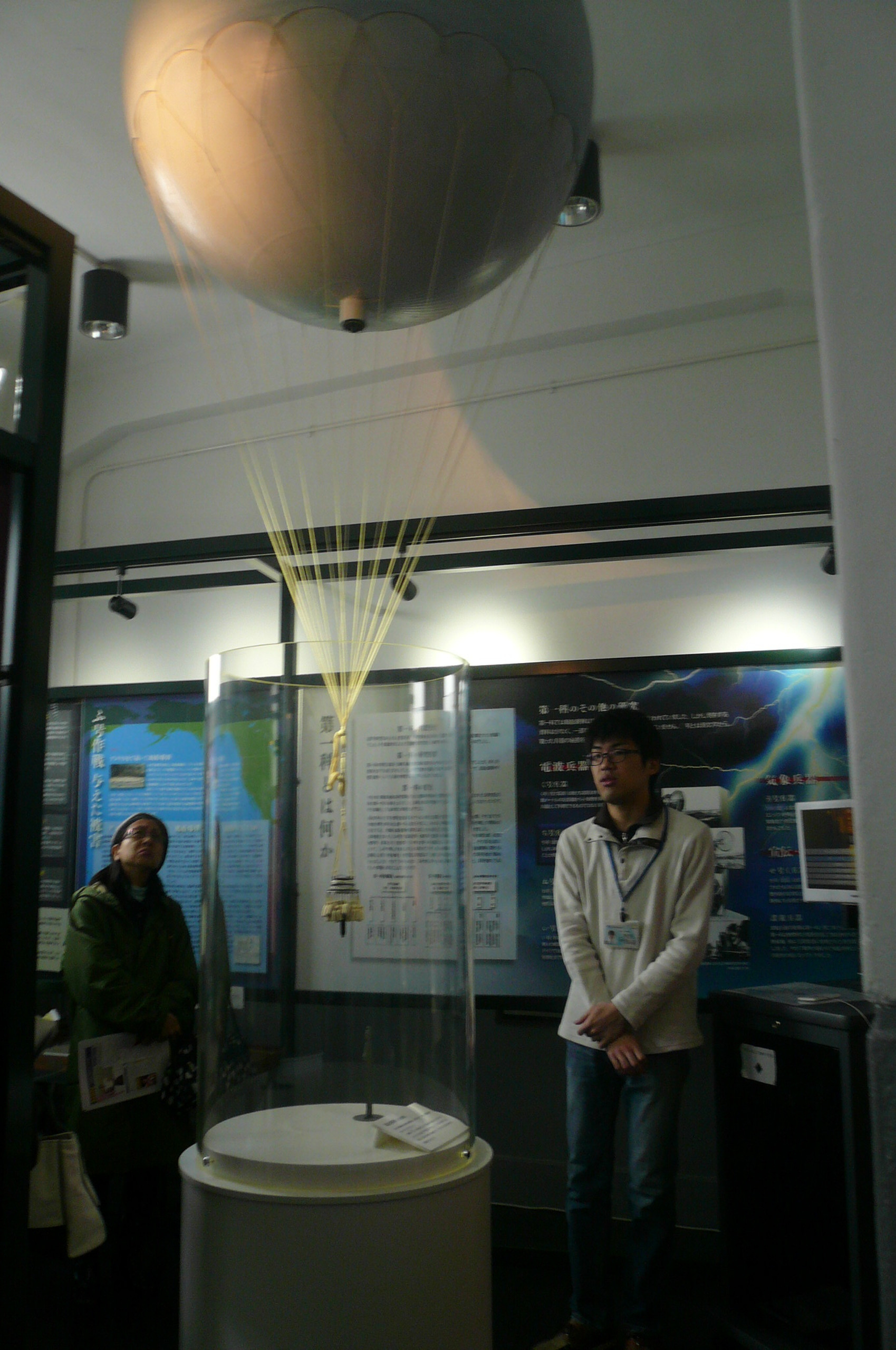

第2展示室<風船爆弾と第一科>

こちらでは、実物の1/10の風船爆弾模型が展示されていました。

偏西風に乗ってアメリカ大陸まで、確認されているだけでも361発

の風船爆弾が到達したそうです。

素材はなんと和紙!和紙5枚をこんにゃく糊で接着し、

化学処理を施して弾力性や防水性等を持たせ、

中には水素ガスを充填したとのことです。

アメリカまで約2日程で到達と聞き、皆さん驚いていました。

第3展示室<秘密兵器と第二科>

こちらでは、暗殺用毒物・生物兵器・スパイが使用する特殊インクや武器

などを開発していた第二科について紹介されていました。

第二科の活動内容を知ることができる第一級資料「雑書綴」の複製が展示されていまし

た。

第4展示室<偽札製造と第三科>

第三科が行っていた偽札製造と中国における偽札使用について紹介。

研究所内でも特に秘密とされ、同じ研究所で働く人達も、この建物内で

何が行われているか知り得なかったそうです。

第5展示室<敗戦とその後の登戸研究所>

本土決戦に備えて移転した長野県に残された実験器具や、大量に持ち込ま

れた軍事秘密「石井式濾水機濾過筒」の実物が展示されていました。

濾過筒は水をきれいにするためのものです。濾過筒に使用されている珪藻土

によって人体に影響を与える細菌を濾過できるので,汚水を飲み水にすることが

できました。

この性質から,細菌戦が行われても,細菌に汚染された水を飲み水にできるので,

長野県に濾過筒が大量に残っていたと云う事は本土決戦下で細菌戦の準備があった

ことが考えられます。

渡井さんの詳しい説明と、様々なエピソードを交えたお話に、

皆さん熱心に耳を傾けていました。

こちらの資料館は、対動植物生物化学兵器を研究開発していた

建物を資料館として保存・活用されているそうです。

資料館内の見学の後、敷地内に残されている登戸研究所史跡を

引き続き渡井さんにご案内いただきながら見学しました。

<倉庫跡>

薬品庫として使用されていたと推定されているそうですが、

詳細は不明とのことです。

正面にある五芒星(☆)は、旧日本陸軍

のマーク。

<旧本館一帯>

ヒマラヤ杉並木・車寄せへのアプローチなどが当時の姿のまま残っていました。

<動物慰霊碑>

登戸研究所では数々の動物実験が行われたとのことです。

この動物慰霊碑は、1943年に建立、慰霊碑の裏には

「陸軍登戸研究所」と記されていました。

<弥心神社>

1943年に建立された神社。

当時は研究(知恵)の神様をまつっていたとのことです。

約2時間の見学会は、戦争の裏側を知る貴重な機会となりました。

私自身、秘密戦という存在を初めて知り、戦争の残酷さ悲惨さを

改めて痛感するとともに、研究所で働かれていた方々は勿論、

この時代を必死で生き抜いてこられた方たちに思いを馳せる時間

となりました。

参加者の皆さんからも、「知らないことをたくさん学べました」

「身近な場所にこのような歴史を知る場所があると知らなかった、

この企画を行なっていただいてありがたかった」という感想を

いただきました。

身近なところから少しずつ、また皆さんと平和について考える機会を

共有できたらと思った一日でした。

2014年2月24日 (月)

2014年2月23日 (日)

2014年2月19日 (水)

「持ち寄りできるお菓子作り」企画、開催しました。

川崎 高津地区F&Fくらぶ

川崎 高津地区F&Fくらぶ

2/4に、てくのかわさきにて、さぽねっと講師の田代先生をお招き して「持ち寄りできるお菓子づくり」講座を開催しました。

して「持ち寄りできるお菓子づくり」講座を開催しました。

この企画は、くらぶメンバーが「お友だちの家に遊びに行くときに、家にある材料で、手土産のお菓子が作れて、スゴイね~と言われたいね~」 の声からスタート

いざ企画を進めていくと、「簡単にできないとやらないよね・・・」 「子どもたち皆と一緒に食べたいから、アレルギーを意識しない材料がいいね☆」 「季節感もほしいね 」 「持ち運びもしやすくないと・・・

」 「持ち運びもしやすくないと・・・ 」

」

と意見は、盛りだくさん

そんな意見を受け、田代先生が デモ+調理実習形式でレッスンしてくださったのが、

和風スイーツの うぐいす餅 と 白玉パフェ

和風スイーツの うぐいす餅 と 白玉パフェ

今の季節にピッタリ~![]()

先生のデモストレーションは勉強になる話ばかり。

うぐいす餅を作るのに、電子レンジを使うなんて、思ってもいませんでした。 びっくり

材料を入れ、かき回し、レンジでチンを何回か繰り返すと、なんとも言えない柔らかさのお餅が。

うぐいす餅の作り方を覚えれば、豆大福やイチゴ大福のアレンジもできるそう☆

そして、白玉パフェ。

主役の白玉、なんと豆腐を入れると冷えても固くなり過ぎないとのこと。

スイーツ作りの技だけでなく、電子レンジの活用法も教えてくださる先生、 話術も巧

パフェの中身は、白玉・抹茶ミルクゼリー・ほうじ茶寒天・アイスクリーム・生クリーム・いちご・黒蜜・青黄粉

と盛りだくさん。

![]() 和風スイーツたちの同窓会や~

和風スイーツたちの同窓会や~![]()

時間が足りないから・・・と先生がご自宅で、抹茶ミルクゼリーとほうじ茶寒天を作ってきてくださいました。

柔らかなゼリーに ツルンとした固さの寒天、 。

。

(このほうじ茶は、パルシステムのよ~ と先生。)

と先生。)

パフェの盛り付け時は、各自バイキング方式でトッピング、気分は高まります![]()

本日の完成品はこちら ![]()

![]()

美味 × 美味

美味 × 美味

うぐいす餅は柔らかく、お餅とあんがまろやかに融合。

白玉パフェは白玉の固くなり過ぎない弾力、抹茶ミルクゼリーの和風感、ほうじ茶寒天のスッキリさ

最高です。

お昼前だったこともあり、一気に私は食べてしまいました

お昼前だったこともあり、一気に私は食べてしまいました

参加者の皆さんからは、心なごむお味で、ほっこりするぅ~とのお声が。

先生の温かい雰囲気もあり、にぎやかで楽しい時間が過ごせました。

2014年2月 1日 (土)

納豆レシピ作ってみました(スタッフ編2)

“納豆餅きんちゃくと鳥元とゆで卵の煮物”

(お肉は、都合により鳥ももです。)

きんちゃくの中は、ローストした納豆とナッツとお餅、ほうれん草が入ってます。

調味料の分量が書いて無かったので、味付けは+自己流です…![]()

食べた感じは、納豆感は全くありません。ひき肉の餅きんちゃくでした。

食べた感じは、納豆感は全くありません。ひき肉の餅きんちゃくでした。

とても美味しかったです。ボリュームがあるから、お腹もふくれます![]() 。

。

残念だったのは、煮汁が濃かった![]()

餅きんちゃく自体に割りと味があるから、煮汁はあっさりでも良かったです。

“おそばにごはんに納豆トッピング”

納豆のたれだけだと味が薄いので、我が家では醤油をかけた方が美味しかったです。

“ご飯にぶっかけ!トロ トロ~”

ネギ納豆に似ていますね。

“納豆の揚げギョーザ”

餃子の種を作るときに娘(5歳)が手伝ってくれたのですが・・・![]()

包むときは、ご注意を![]()

納豆臭さはなく、家族は何が入っているかわからなかったと言ってました。

揚げ餃子なのでぱりぱりとおいしくいただきました![]()

“納豆とコンビーフの油揚げつめ焼き”

ひきわり納豆をつかって作りました。

旦那が大絶賛!とってもおいしかったです![]()

2014年1月29日 (水)

今年も川崎で女性生産者と交流!東北の郷土料理を学ぼう♪

![]() 1月27日(月)てくの川崎にて、2013年度・川崎エリア経営会議交流産地である

1月27日(月)てくの川崎にて、2013年度・川崎エリア経営会議交流産地である

JAいわて花巻の女性生産者の方々をお招きして、東北の郷土料理を教えていただきました![]()

まずはがんづきのデモンストレーションです![]()

がんづきとは、東北地方で農作業の合間におやつとして食べられていた郷土料理で、

小麦粉・卵・はちみつなどを混ぜ合わせた生地で作った蒸しパンの様なものです![]()

生地を蒸し器にセットして→ → →

完成![]() 今回は途中ですりごまをトッピングしました

今回は途中ですりごまをトッピングしました![]()

しっとりもちもちで本当に美味しかったです![]()

子どものおやつにもピッタリ![]()

続いてひっつみ汁。小麦粉を練って固めたものをひっつまんでお汁に入れて作られる岩手県の郷土料理です![]()

ひっつむコツを教わりました![]() 人参・大根・ごぼう・ねぎ・鶏肉・しいたけ、と具だくさんのお汁です

人参・大根・ごぼう・ねぎ・鶏肉・しいたけ、と具だくさんのお汁です

祭り寿司は、お祝い事や地域のお祭りの時などによく作られるそうです。

今回はかたつむりの祭り寿司を教えていただきました![]()

海苔といんげんがかたつむりの目になるとのこと・・・

お見事![]() かわいいかたつむりの巻き寿司が

かわいいかたつむりの巻き寿司が

完成![]()

![]() 組合員の皆さんからは思わず歓声

組合員の皆さんからは思わず歓声![]()

デモンストレーションの後は、各々料理開始です![]()

おしえていただきながら・・・

祭り寿司を切ったときは思わず拍手![]() でした

でした![]()

各テーブルで美女会の方を囲んでのお食事タイムでは、岩手のお話などをしていただき、

楽しいひとときを過ごしました![]()

質問タイムでは、小山田美女会の活動について等々お話を伺いました![]()

現在10名のメンバーで活動されていて、地域のお祭りや運動会などのイベントの際に、

お弁当やオードブルを作られていらっしゃるとの事です![]()

心も体もほっこりと温かくなる東北の郷土料理教室でした![]()

皆さんもぜひ岩手花巻東和町を訪れていただければと思います![]()

美女会の皆さん、素敵な時間をありがとうございました![]()

![]()

![]()

2014年1月27日 (月)

納豆レシピ 作ってみました(スタッフ編1)

先日、試食会での報告をさせていただきました、納豆レシピ。

たくさんの応募をいただいたので、試食会でお出しできなかった分を

エリアのスタッフで作りました。今回は報告その1です。

“納豆チャーハン”

納豆レシピの王道ですね

ポイントは納豆を最初に平たくして焼くのでねばねばはなくなっているところ。

ポイントは納豆を最初に平たくして焼くのでねばねばはなくなっているところ。

息子は「納豆、どれ?」「肉が入ってるね」といって納豆だと初めは分かりませんでした。

でも、やはり、納豆、ちゃんといましたよ。シンプルさがいいですね。

おいしかったです![]()

“ねぎ納豆”

主役だと思っていたオクラ、今の季節は入手困難![]()

ですが、冬にオクラもいいですよ。簡単でとてもおいしかったです![]()

ホカホカごはんにのせてもおいしかったです![]()

“納豆そば”

見た目は色が全部一緒…な感じですがネギの青がいい感じでした。

かつおぶしの量がたっぷりでびっくりでしたがまたこれがgoo![]() です。

です。

ほかお好みでトッピング…もありかと思いますが、このシンプルさがいいかと。

“納豆ピザ”

見た目がさびしかったので、パセリをパラパラしていい感じになりました。

最近のコメント