JAみどりの 冬の交流 蕪栗沼エコツアーに行きました

1月21日~22日にJAみどりのの産地(宮城県大崎市)に行ってきました。前日にはここ横浜でも初雪![]() を観測し、翌朝の出発時も雪が凍りついていました。

を観測し、翌朝の出発時も雪が凍りついていました。

東北新幹線![]() に乗るのも初めて、昼食は車内でとなっていたので、朝から駅弁選びにわくわくしながらのスタートです。

に乗るのも初めて、昼食は車内でとなっていたので、朝から駅弁選びにわくわくしながらのスタートです。

第1日目。

東北新幹線で古川駅に到着。途中福島県を通った時は一面真っ白な雪景色でしたが、仙台を過ぎ、古川駅では少し雪が残っている程度でした。ここからはバスでの移動です。

小牛田流通センターに着き、「みそ作り体験」を行いました。

大豆を洗います。大きなまな板を使い、左右にぐるぐる。水に泡が浮いています。この泡がなくなるまで何度も水を換えます。大豆がきれいになったらたっぷりの水に一晩浸します。

隣の40度の部屋では 麹をほぐす作業です。写真を撮ったもののレンズが曇り

こんな感じ。子どもたちを中心にやっていましたが、途中で暑くなり大豆洗いと交代した子も。麹に傷がたくさんついたほうがいいそうです。洗濯板を使い、そのうえでしごくようにして麹をほぐしました。

今日のみそ作り作業はここまで。明日この続きを行います。

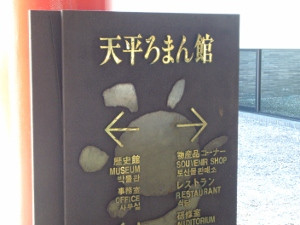

次に今日の宿泊先でもある ロマン館に向かい、ここで「ソーセージ作り体験」です。

アグリファームの高梨さんにソーセージの作り方を教えてもらいました。

これは豚の腸です。ウィンナーは羊の腸を使い、フランクフルトは豚の腸を使うのだそうです。今回は破れやすい羊の腸ではなく、豚の腸でフランクフルトを作ります。用意してくれたひき肉に香辛料を入れよく混ぜます。粘りが出るまでしっかりとね。

次に専用の機械にひき肉を入れ、先端に豚の腸をつけたら成型です。

腸の先端をしっかりと持ち、ひき肉が出てきたら空気が入らないよう右手で調節しながら左手で腸を引っ張ります。

できたら、真ん中でねじり半分にし、一本分の長さのところでまたねじり、端を一本輪の中に通します。これを繰り返し最後までいったら、端と端を固結び。

手際よく作る高梨さん。さすが職人の技です。一通り教えていただき、子どもたちから順に実際に作りました。初めはこわごわとやっていた子どもたちですが、やってみると意外と腸が丈夫ですぐに破れないことがわかり、大胆になってきました。

出来上がったフランクフルトをひもで下げ、燻製箱で2時間(最初の1時間は炭火で火通したあと、桜のおがくずで香づけです。)そのあと30分ボイルしたら出来上がり![]()

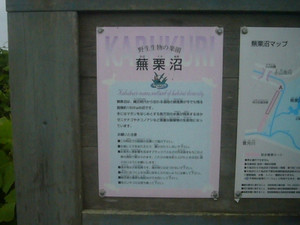

おやつを食べた後、ねぐらいりのマガンを観察に蕪栗沼に移動です。

蕪栗沼は東北地方を流れる大河北上川の自然遊水地として誕生した低地性湿地で、その多くがヨシやマコモなどの水生植物で覆われています。マガンやオオヒシクイなど数万羽の水鳥が冬期に渡ってきます。2005年にラムサール条約湿地「蕪栗沼・周辺水田」として登録されました。その特徴は沼だけでなく、復元湿地や広く周辺水田を含んでいることです。一部では冬に水を張り水鳥の生息地の拡大と農業との共生をめざす「ふゆみずたんぼ」の取り組みや田んぼと沼を活用した環境教育も行われています。

薄暗くなった蕪栗沼にみぞれまじりの雨がパラパラ![]()

マガンは翼を広げると150cmにもなり、冬になるとシベリアから日本に渡って来るのです。

他にもオオタカ、スグリ、ハクチョウ、シジュウカラガンなども見ることができました。

雨も強くなり、寒さも厳しくなり、今日はここまで。明日は朝からマガンの飛び立ちを観察します。

本日の最後は生産者の方々と交流会です。三味線の歓迎を受け、乾杯![]()

JAみどりのでは、みなさんご存知の「宮城ひとめぼれ」などのお米、国産小麦の酵母パンで使用されている小麦、1月には味噌用の大豆もありました。直接生産者のみなさんとお話しできたことで、震災後の苦労やパルシステムの厳しい基準に適合させるために農薬を減らしたり、肥料にもとても気を使ってくださっていることがわかりました。お米をあまり食べない方も多くなってきましたが、やはり日本人の食生活を支えている米を大切にしたいです。最近は米粉の利用も増えています。米粉を使ったパン、クリームシチューやグラタン、お好み焼きやてんぷらの衣にと利用してみてくださいね。てんぷらのサクサク感に子どもも病みつきです。

震災の時は組合員の方々がいち早く支援をしてくれてうれしかった。との言葉にこちらもうれしくなります。産地とのよい関係をこれからも大切にしたいです。

生産者や関係の方々はみな気さくな方ばかりでとても楽しく有意義な時間となりました。温泉![]() にも入り、明日の朝に備えて早め(?)の就寝

にも入り、明日の朝に備えて早め(?)の就寝![]() です。

です。

第2日目。今回のエコツアーのメインイベント「マガンの飛び立ち観察」 朝、5時20分に起床後、5時50分にはバスで出発です。しかし、この日の朝、外を見てびっくり![]() 前日のみぞれ交じりの雨が雪に変わり、一面の雪景色

前日のみぞれ交じりの雨が雪に変わり、一面の雪景色![]()

![]()

![]() になっていたのです。子どもたちは大喜び

になっていたのです。子どもたちは大喜び![]() マガンの観察よりも雪遊びをしたそうでしたが、マガンが飛んでしまうのでここはガマン

マガンの観察よりも雪遊びをしたそうでしたが、マガンが飛んでしまうのでここはガマン![]()

まだ日の出前の蕪栗沼は真っ暗です。雪の積もった道をギシッギシッと踏みながら観察地点まで歩いていきます。インストラクターの方が、観察のポイントを教えてくださり、注意点(カメラのフラッシュ禁止、大きな声を出さない。特に子どもの高い声は敏感だそうです。)なども気にしながら 観察しました。

雪に覆われた蕪栗沼は雰囲気が変わります。

雪に覆われた蕪栗沼は雰囲気が変わります。

沼の中にある黒い点々がマガンです。夜の間、ねぐらとする沼で休みます。日の出とともに餌場となる収穫後の田んぼに移動し、落ちモミや草などを食べて過ごします。

マガンは家族などの群れで行動するので、群れごとに準備ができると飛び立ちます。飛び立つ前は鳴き声がだんだん大きくなり、首を振り合図を出すのです。1羽、2羽と首を振り、最後の1羽が首を振ると出発です。

頭上に迫ってきたときはやはり迫力があります。今年は雪が降っていたせいか静かな飛び立ちだったそうです。晴れた日はもっとすごいんでしょうね![]()

気がつくと夜も明け、すっかり明るくなっていました。

これほど多くのマガンが飛来するようになったのも、蕪栗沼を始め周辺の環境が守られているからです。この環境を大切に守っていきたいですね![]()

朝食、買い物(お土産)を済ませ「一ノ蔵(酒蔵)の見学」です。

手作りのお酒ができるまでを見学コースに沿って、説明を聞きながらまわりました。

最後に3種類のお酒(特別純米酒 大和伝、特別純米生原酒 にごり酒、ひめぜんライスパワーPlus)と甘酒の試飲もあり、思わずニッコリ![]()

そして、最後に昨日のみそ作りの仕上げです。水に浸した大豆は水を切り、煮てくれてありました。その大豆とよくほぐした麹を混ぜ合わせます。

できあがり。10か月ほどするとおいしい味噌になります。待ち遠しいですね。

1泊2日の短い日程でしたが、もっと長くいたように感じます。また、思い出に残る数々の体験ができました。生産者のみなさん、関係各所のみなさん 本当にありがとうございました。

<<おまけ>>

この時期にしてはめずらしく雪が積もったとのこと。(例年は2月に入ってからとか)横浜から来た子どもたちはうれしくて時間を見つけては雪遊びをしていました。

(in)

最近のコメント